Philippe BERNARD - Géologue - Géomorphologue

Expert préfectoral en risques naturels

Philippe BERNARD - Géologue - Géomorphologue

Expert préfectoral en risques naturels

Théorie de la notion d’état d’équilibre des profils longitudinaux appliquée aux cours d’eau de l’Occitanie atlantique et méditerranéenne (France)

Equation de la constante calculant cette notion d’état. Exemples chiffrés d’application à certains thalwegs complexes.

General theory of the notion of steady state equilibrium in the longitudinal profiles of waterways in Atlantic and Mediterranean Occitania (France).

Constant equation used to calculate this steady state. Numerical examples of application to certain complex thalwegs.

Philippe Bernard

Ingénieur géologue de l’ENSG de Nancy, consultant expert en risques naturels.

RésuméL’article propose une équation simple définissant pour un bassin versant donné quelconque une constante K liée :

- aux altitude(s) maximale(s) successivement rencontrée(s) en périphérie du bassin versant (BV): une seule si cette dernière part du point culminant (PC) du bassin ce qui n’est pas forcément le cas le plus fréquent,

- à l’inverse de la pente (cotangente) des différents segments (S) situés entre deux courbes de niveau ou entre deux points cotés successifs -méthode dite M1- ou entre les quelques points tangentant la concavité ouverte vers le haut du thalweg(TW) - méthode dite M2-.

- à la dénivelée H entre le (ou les) PC et le point aval d’un de ces segments S,

- et enfin à la superficie du BV prise à partir de ce même point.

Cette équation étant empirique, il a été nécessaire de multiplier l’étude de ruisseaux(parfois insignifiants), de diverses rivières et de deux fleuves (Garonne et Agly) tous cités et situés fig.1. Seuls les plus intéressants ont fait l’objet d’une démonstration complète dans l’article ; parmi ceux-ci quelques ruisseaux et plusieurs rivières au parcours géologiquement uniforme ou au contraire du type « mosaïque» accumulant en outre le plus d’anomalies morphologiques possibles (captures, vallées sèches karstiques, effondrements, rectification humaine de tracé,gorges épigéniques énigmatiques, etc….).

On démontre ainsi que tout cours d’eau a une constante K momentanée qui lui est propre, qui croît avec le creusement du lit donc avec le travail fourni, dont la droite de régression destinée à moyenner les écarts trouvés a en général un écart-type satisfaisant.

Les applications de ces méthodes, non traitées ici en raison des contraintes de formatage de l’article, permettent de répérer dans les anomalies trouvées des indications géologiques inconnues, de recréer le profil en long des terrasses disparues si l’on a la chance de retrouver ne serait-ce que des lambeaux de terrasses anciennes, de simuler pour l’avenir l’impact de changements climatiques, tectoniques,etc…. pressentis.

Mots clés : profil d’équilibre, profil longitudinal, bassin versant, constante d’équilibre, érosion, équation de la constante d’équilibre, creusement, thalweg, alluvionnement, concavité, Garonne, Agly, captures

AbstractThe article proposes a simple equation for a constant K for any given drainage basin, related to:

- the maximum altitude(s) successively encountered on the periphery of the drainage basin (DB): only one if it starts from the highest point (HP) of the basin, which is not necessarily the most common case,

- the inverse of the slope (cotangent) of the various segments (S) located between two contour lines or between two successive points (known as the M1 method) or between the few points tangent to the open concavity towards the top of the thalweg (TW), as is generally the case (known as the M2 method).

-the height difference H between the HP(s) and the downstream point of one of these segments S,

-and finally to the area of the DB taken from this same point. This value obviously increases downstream.

Because this equation is empirical, it was necessary to study many (sometimes insignificant) streams, various tributaries and two rivers (Garonne and Agly), all of which are mentioned and situated in diagram 1. Only the most interesting ones have been fully demonstrated in the article. Among these are some streams and several tributaries with a geologically uniform course as well as "mosaic" type waterways that include as many morphological anomalies as possible (catchments, karstic dry valleys, sunken areas, man-modified courses, enigmatic epigenetic gorges, etc.).

In so doing, we demonstrate that despite all the obstacles affecting its course, every waterway has its own specific momentary constant K, which increases with the deepening of the bed and therefore with the power of the water, and whose regression line intended to average the deviations generally has a satisfactory standard deviation.

Thanks to the anomalies they contain, the applications of these methods, which are not discussed here due to the formatting constraints of the article, help to identify hitherto unknown geological indications, and to recreate the longitudinal profile of terraces that no longer exist when we are lucky enough to find even fragments of such ancient terraces, and to simulate the impact of climatic and tectonic changes in the future, etc.

Key words : equilibrium profile, longitudinal profile, drainage basin, equilibrium constant equation, equilibrium constant, erosion, thalweg, aggradation, concavity, Garonne, Agly, catchments

1. Introduction

Tout cours d’eau est doté d’un thalweg (TW), ligne de points bas successifs partant en amont d’une ligne de crête (LC) puis se dotant au bas d’un bassin de réception (BR), d’un bassin versant (BV) recueillant les eaux diffuses émanant de BR. L’apport de ces eaux augmenté par l’arrivée de paléo-sources (taries sous nos climats actuels) a permis à partir d’une certaine altitude de raviner le terrain en-dessous en donnant naissance à un BV d’une superficie donnée en un point donné. Tout TW, même pérenne, est en voie de creusement permanent en Occitanie tout du moins.

Fig. 1 - Représentation schématisée d’un bassin versant

ΔZ est la dénivelée entre les extrémités d’un S (segment) : Z1 et Z2 sont leurs altitudes

ΔL est sa longueur

H est la dénivelée entre PC1 (Z. max) et le point aval du segment étudié.

S’il existe comme ici (PC2, PC3, PC4,…) des Zmax supérieurs on prend ces données en moyennant ceux des rives droite et gauche. Exemple : en tête de BV4 le Z. max sera la moyenne de PC2 et PC4.

Le profil longitudinal de ce TW plus ou moins courbe, est considéré systématiquement comme grossièrement concave et tendant vers un profil d’équilibre en précisant cependant que cet équilibre ne sera sans doute jamais vraiment finalisé. Si ce dernier point est irréfutable comme il sera montré même dans une région pénéplanée, le point précédent (concavité) reste à définir avec précision car présentant de nombreuses exceptions quel que soit le linéaire analysé.

Différents essais ont été tentés dans le passé pour tenter de définir l’équation de la courbe en question. Cette recherche était d’avance vouée à l’échec compte tenu de la diversité infinie des paramètres géométriques voire géologiques modulant a priori sa forme sans compter le cas échéant les paléo-climats, les transports solides et liquides, etc…Pourtant ces tentatives paraissaient paradoxalement fondées dans la mesure où leurs auteurs avaient remarqué dans un grand nombre de pays, et ce depuis au moins le XIXème siècle, l’étagement des alluvions des moyens et grands cours d’eau en terrasses superposées en nombre certes variable mais généralement de l’ordre de 4 voire 5 ou plus, témoignant d’une certaine logique par leur caractère quasi systématique sur le globe. Ces dernières étaient toujours délimitées parfois sur de longues distances par des talus bordiers de hauteurs parfois assez constantes, puis s’étalaient en arrière par des paliers légèrement inclinés de plus en plus étroits en se rapprochant du thalweg, les moins élevés étant les plus récents d’après les trouvailles archéologiques et l’altération des galets.

Aucun fleuve comme la Somme par exemple, où Boucher de Perthes a en quelque sorte initié la préhistoire, n’échappait à ce schéma, troublé seulement en France, dans les Pyrénées et les Alpes par l’apport massif d’alluvions morainiques puis fluvio-glaciaires se raccordant à ces terrasses. Ce sont Penck et Bruckner qui semblent avoir été les premiers à démontrer en Bavière que ces dernières provenaient de la fonte de gigantesques glaciers de vallée aujourd’hui réduits au mieux à des reliquats en voie de disparition.

Ce phénomène curieux, semblant obéir non seulement à une répétivité systématique sans doute d’ordre climatique mais aussi à une certaine logique mathématique, a mené à la rédaction du présent article par sérempidité, c’est-à-dire par « tâtonnements successifs » d’ordre intuitif pour tenter de comprendre le problème. C’est de cette façon, sans cesse perfectionnée, qu’il a été possible de trouver une équation ne prenant en compte au départ que 3 paramètres qui paraissaient à l’évidence déterminants pour trouver une solution approchée à ce problème. Révisée 2 ou 3 fois, cette équation a fini par donner des résultats probants et semble aujourd’hui applicable non seulement au Midi de la France mais aussi à un domaine géographique beaucoup plus vaste puisqu’elle semble fonctionner aussi bien en domaines atlantique que méditerranéen dans les exemples étudiés.

Enfin, il convient de saluer différents chercheurs anciens tels que Depéret, le général de Lamothe, Bourdier etc… qui par leurs travaux sur ces dépôts et surtout sur l’eustatisme ont ouvert la voie à l’étude des alluvions anciennes et à des applications possibles de cette équation à des fins de recherches parallèles non encore tout à fait explorées.

2. Equation de la constante régulant le profil longitudinal de divers ruisseaux, rivières et fleuves étudiés au sud de la France

Cette équation ne paraît valable que si on ne prédéfinit pas au préalable le tracé le plus long possible du TW.

Elle peut s’appliquer suivant deux méthodes (1 ou 2) selon le but recherché.

Elle nécessite aussi un même niveau de base ce qui n’est pas le cas lorsque le cours est interrompu par des chutes, des barrages, un contraste de dureté du substratum etc. En revanche, ces points stratégiques sont « effacés » par la méthode 2, d’où son intérêt évident pour contourner cette difficulté.

La méthode 1 est intéressante aussi car elle permet de révéler toutes les anomalies non lissées par le profil longitudinal de la méthode 2 et de chercher souvent avec grand profit leur origine.

Cette équation adimensionnelle s’énonce dès lors ainsi :

où :

a) K est la constante cherchée. Chaque cours d’eau a sa propre constante spécifique- souvent comprise entre 0.3 et 1.2 en Occitanie sur tout son parcours et jusqu’à sa confluence soit avec un autre cours d’eau de rang supérieur par sa longueur, soit avec la mer.

b) H est la dénivelée entre le point culminant de la ligne de crête (PC) surplombant la tête du bassin versant et un point i quelconque du TW à partir duquel s’exécute le calcul de la constante cherchée.

Cette valeur doit être modulée à la hausse quand d’autres PC plus élevés se succèdent vers l’aval, ce qui est fréquent. Pour cela, on moyenne entre les 2 rives les PC croissants qui se succèdent. Cette manière de procéder a donné pour le Fresquel (chapitre 4.1.15.) de bons résultats malgré son aspect a priori approximatif.

c) BV est la superficie du bassin versant exprimée en ha ou en km² selon son étendue au droit du point i. Dans les exemples proposés, toutes les mesures sont en hm et ha pour éviter les confusions. Le BV est calculé à partir du point aval d’un segment S prédéfini selon l’une ou l’autre des deux méthodes :

-soit en prenant en compte tout ou partie des informations altimétriques (généralement l’espacement entre 2 courbes de niveau) permettant de tracer avec précision le profil en long accidenté de la rivière (méthode 1),

-soit en réduisant le nombre de ces valeurs aux seuls segments reliant les points tangentant les points les plus « creux » du profil (méthode 2) de manière à ce que tous les bossellements géologiques ou alluviaux restent strictement au-dessus de ces segments. Ces derniers dessinent donc une ligne brisée concave passant toujours sous les chutes d’eau naturelles ou non et souvent aussi sous les zones les plus résistantes du substratum armées ou non d’alluvions.

Il est important de signaler que dans le cas 1 le procédé est nettement plus fastidieux à établir en raison du plus grand nombre de segments. Il permet d’obtenir le K actuel .

Dans le cas 2, plus rapide à exécuter, on obtient le K visé dans un avenir indéterminé mais plutôt proche puisque localement annoncé dans les zones fragiles. Il est plus que probable que lui-même sera supplanté par un nouveau profil encore plus creux et ainsi de suite.

Le chapitre 4-2-1 permettra de démontrer mathématiquement qu’à chaque étape le K croît ainsi nécessairement au fur et à mesure que l’enfoncement du TW s’opère.ΔL et ΔH définissent la cotangente de la pente des S des méthodes 1 ou 2 .

L’équation peut donc s’écrire aussi :

On notera que deux termes apparaissent ici prépondérants par leur carré : K et H. Si H est facile à déterminer, il n’en est pas de même de K qu’il convient de calculer comme il a été dit, pas à pas, par segments ΔL prédéterminés par l’une ou l’autre des deux méthodes sur le profil en long du cours d’eau.

On notera aussi que 2 termes font appel à des dénivelées à savoir H et surtout ΔH qui joue par sa « mobilité » relative un rôle essentiel sur K. On notera aussi que les valeurs des 2 autres paramètres sont indissociables au même point à savoir BV et ΔL qui restent en principe constants dans le temps sauf accident tectonique, captures, etc.

En l’absence de logiciels spécifiques, il est possible de travailler avec Géoportail de l’I.G.N à partir des cartes fournies (le 1/25 000 du commerce surtout) et du tableau latéral de calculs des mesures fourni : longueurs, superficies et profils (d’une grande précision). Il est a priori inutile d’aller sur le terrain même si c’est bien sûr toujours préférable.

3. Mode opératoire à respecter3.1. Repérage de la tête exacte d’un TW pour déterminer avec précision sa longueur maximale

Ce repérage se révèle assez souvent malaisé en raison du chevelu des têtes creusées en milieu argileux surtout.

Pourtant il est fondamental de situer très exactement cette tête qu’elle soit ou non confondue avec le PC du TW, pour calculer la longueur maximale de la rivière sur laquelle on travaille . En effet, il est nécessaire d’arrêter le calcul de K à la confluence avec un cours d’eau de longueur supérieure ou avec la mer sauf s’il présente un bourrelet convexe (cône de déjection sous-aquatique issu d’un « trop-plein » d’alluvions bien souvent). Dans ce cas, il convient de prolonger le segment terminal final (cas de l’Agly-Boulzane par exemple) jusqu’au pied de ce bourrelet finissant en mer.3.2. Cartes

Si les cartes I.G.N classiques sont difficilement contournables, il est recommandé d’utiliser une échelle inférieure dans le cas des fleuves et rivières dépassant les 60 à 80 kms pour gagner du temps, tenter de lisser au mieux leur profil en long et ne pas s’égarer dans les BV adjacents.

Le 1/50 000 de 1952 est même utile en secteur urbanisé tout comme le plan le plus agrandi possible fourni pour suivre au plus près les méandres encaissés dans le calcul des longueurs des segments.3.3 Longueurs des segments (S)

Leurs calculs n’offrent pas de difficultés si l’on tient compte de la remarque précédente à ceci près que dans les zones méandreuses non encaissées, il est difficile de savoir s’il est préférable de suivre fidèlement le fil d’eau ou de recouper les boucles comme en périodes de crues. En tout état de cause, il faut s’interdire de venir tangenter la courbe de niveau supérieure même si elle est de faible dénivelée.

Le calcul du segment amont (S0) est inutile car il descend de la crête linéairement par la ligne de plus grande pente (concave ou non), sans offrir de bassin de réception de superficie calculable. Ce bassin est en effet inapte à concentrer les lignes d’eau (parcours radial), ses courbes de niveau étant disposées en portions circulaires emboîtées et non en ogives ou ellipses signalant le début du creusement de la ou des source(s) originelle(s).

3.4 Superficies des BVCe calcul doit être effectué à partir de tous les points i du profil en long du cours d’eau situés à l’aval de chaque segment retenu par l’une ou l’autre des méthodes. De là, il convient de chercher le tracé des lignes de séparation des eaux avec les TW riverains.

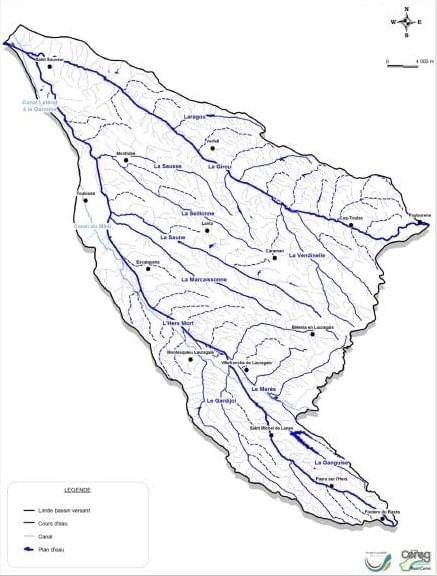

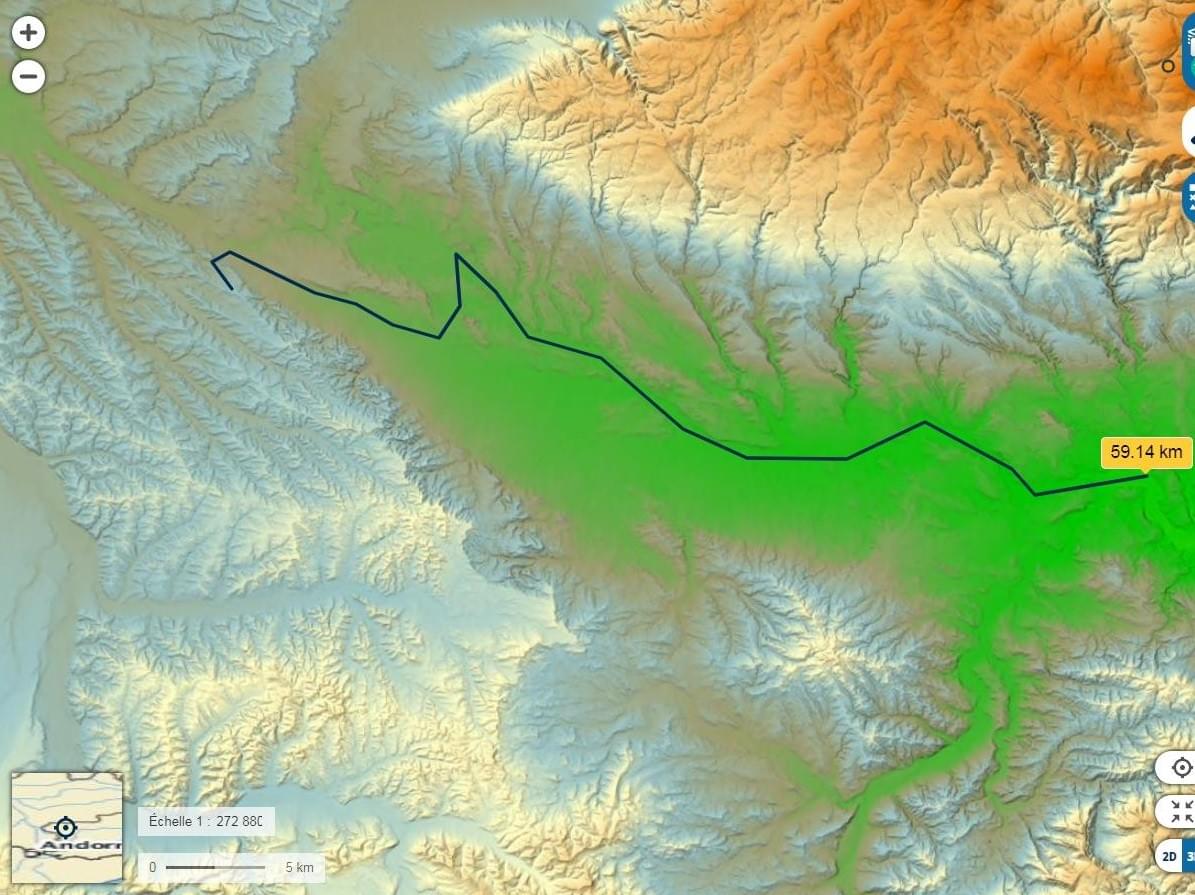

3.5 Cours d’eau étudiésIls sont beaucoup plus nombreux que les quelques exemples fournis. La carte ci-après les positionne individuellement ou par groupes selon leur importance.

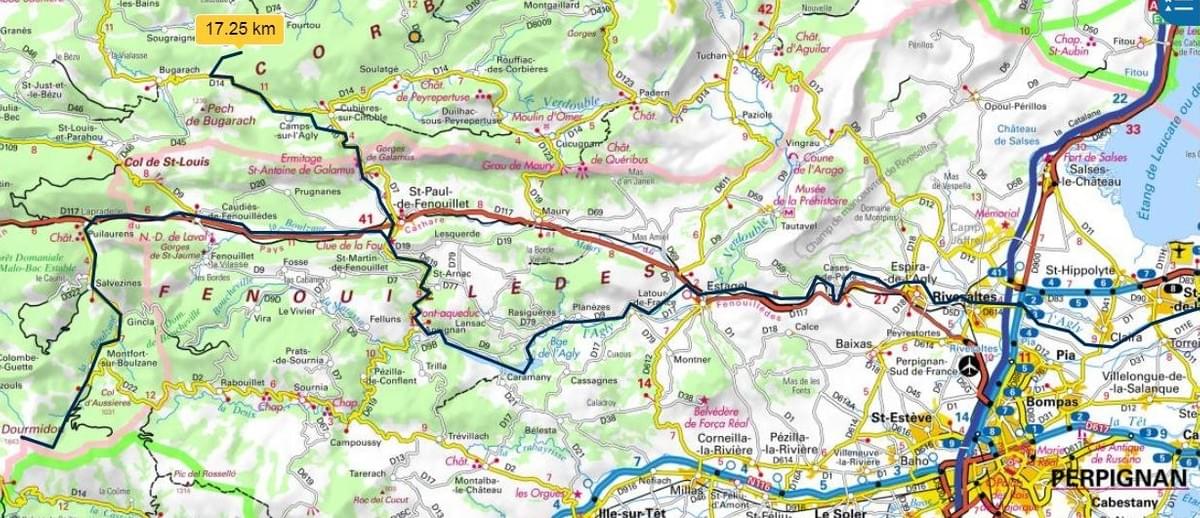

Fig. 2 - Position des cours d’eau étudiés en parallèle avec des études routières, autoroutières ou ferroviaires effectuées. Seuls ceux affectés de la lettre (f) figurent dans l’article.

Bassin atlantique

1-1’ : Garonne (f) ; 2 : Grande et Petite Séoune et un affluent l’Hui ; 3-3’ : Hers Mort (f) et son affluent (3’’) le Marès (BV du seuil de Naurouze) ; 4- Assou (sous-affluent du Tarn) ; 5- 6 ; Lène et Arrêt Darré affluents de l’Arros ( BV Adour) ;

G1 : groupe des Grande et Petite Barguelonne et du Lemboulas (f) et de leurs affluents:

- Barguelonne : Nègues-Vieilles (f), Verdanson (f), Aygues-Mortes (f), Lendou (f), Tartuguié, Source des Loups, Laumerel-Baches, Combe Perdude, Pélissié, les Garennes, Ressiguier, les Pradels, Cabarieu, Perret, Guyraudelle, Philipum,

-Lemboulas (f) : le Boulou , Nègues-Vieilles, Leouré, Toutounelles, Lupte, Petit Lembous et son affluent le Pech Agut, Teyssières, Vindrac, Roueilles,

G2 : groupe des affluents de l’Aveyron à l’aval de Rodez : Auterne, Maresque, Tregou, Brienne, Briane

G3 : Vayre, sous-affluent de l’Aveyron par le Viaur

G4 : groupe de la Sère (f) et de deux de ses affluents le Metau et le Tistets

G5 : groupe d’affluents du Tarn de RG en amont du confluent avec l’Agout : Pimpe, Parisot, Vergnet(f), Prautis,

G6 : groupe de petits affluents singuliers de la Garonne en amont de Toulouse (Rival Supervic, ruisseau du chemin d’Arles descendu du C.H.U de Rangueil) et de l’Hers Mort (f) (Tesauque et son affluent le Bordes, Auzeville, Château de Soule, ruisseaux du sud du CH.U et de la médiathèque de Ramonville, Gilet, Fonbonne),

G7 : petits ruisseaux au nord de Moissac (82) : Bartac, Claveillé, Madeleine, Saudèze

G8 : Groupe de la Pique (f) et de deux de ses affluents : Agudes, Cirque de la GlèreBassin méditerranéen

G9M : groupe de l’Agly-Boulzane (f) et de leurs affluents principaux : Maury(f), Grand et Petit Verdouble-Tarassac(f) et leur émissaire le Vingrau(f).

G10M : les Fresquel de Baraigne(f) et de St Félix-Lauragais.

La plupart de ces cours d’eau ont une longueur faible, parfois insignifiante (moins de 10 km). La répétitivité systématique d’une certaine constance pour chacun d’eux du facteur K a permis, grâce à la rapidité des calculs, de montrer :

- que quelle que soit cette longueur cette constance se maintenait tout au long de leur descente,

- de prouver ainsi semble-t-il que l’érosion linéaire progressait d’amont en aval alors que l’érosion régressive à partir des variations (eustatiques ou non) des niveaux de base marins (-120m au Würm) ou autres ne jouait que sur le dernier segment.

Ils nous ont aussi permis de les généraliser à tout le Bassin Aquitain molassique tertiaire qui à vrai dire offre un environnement géologique extrêmement favorable fait d’argiles et de marnes parfois sableuses faciles à déblayer, les bancs plus raides, calcaires ou conglomératiques parfois épais de 10m ou plus, restant intercalaires dans la masse comme dans l’Agenais, le Bas-Quercy, la Gascogne, les abors du site de Naurouze. En outre, l’absence de failles récentes et la constance des pendages dirigés vers l’Atlantique de quelques millièmes de degrés ajoutent à l’unité géomorphologique de tout ce territoire.

4. Vérification de l’équation de K à partir de quelques exemples de rivières parfois très complexes, classés par zones atlantique puis méditerranéenne

4.1. Exemples d’états d’équilibre en passe d’être atteintsIls sont de loin les plus nombreux même si dans le détail ils montrent quelques irrégularités liées à tel ou tel facteur mais n’ayant pas d’incidence très marquante sur l’écart-type d’où l’emploi quasi systématique de la méthode simplifiée M2.

La région étudiée étant située dans deux zones climatiques et géologiques géomorphologiquement bien tranchées a été scindée en domaines atlantique et méditerranéen d’autant que la Méditerranée a fait l’objet au Messinien ( fin du Miocène) d’un assèchement quasi complet qui a eu des conséquences énormes sur le modelé des reliefs littoraux de sa périphérie actuelle.

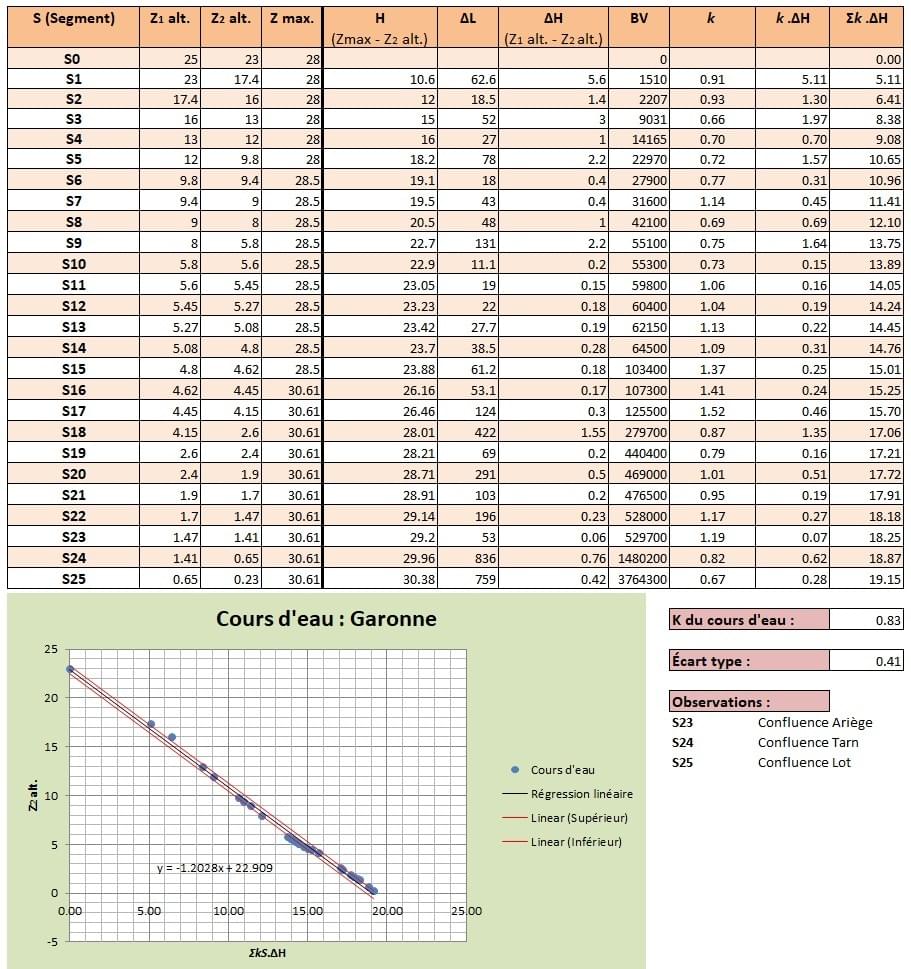

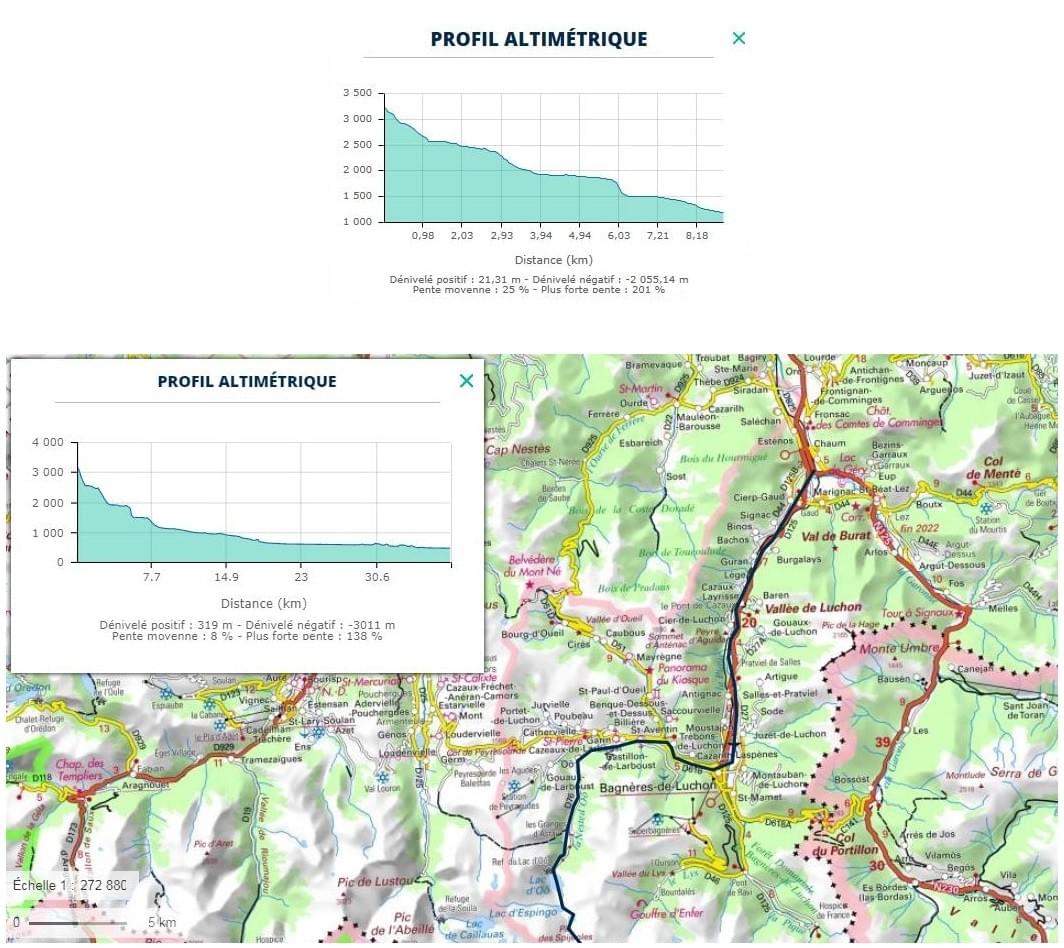

Les cours d’eau suivants font partie du bassin atlantique.4.1.1. Les cours d’eau pyrénéens : la Garonne de sa source au Lot (K = 0.83 ; écart-type = 0.4 )

Le Lot est plus long que la Garonne de quelques kilomètres au point de confluence à +23 NGF. Par définition (voir chapitre 3), le fleuve n’a donc été étudié que de sa source la plus reculée jusqu’à Aiguillon de façon à respecter le mode opératoire défini comme pour la Pique ci-après.

Le complexe karstique de la résurgence du Güell de Joueou recevant les eaux espagnoles de la Maladetta (3407 NGF au pic d’Aneto) par le trou du Toro a été écarté en raison de l’absence de transport solide malgré un débit important (sans influence sur l’équation de la constante seulement influencée par le BV).

La source la plus reculée découverte est celle de la Garona da Ruda qui descend de 2800/2830m, atteint le lac Estany major de Saboredo et de là rejoint la France après la traversée du val d’Aran.

Fig. 3 - Sources de la Garonne prise depuis l’aval du lac de l’Estany Major de Saboredo dont le pic du même nom (2800/2830 NGF).

Géologiquement, la vallée a été façonnée par les grands glaciers quaternaires ayant fortement érodé non seulement les flancs de la vallée constitués de successions de bandes de roches cristallines mais aussi parfois de calcaires comme au niveau du verrou de la moraine terminale de Labroquère- St Bertrand-de-Comminges. Cette moraine marque :

- la terminaison d’un énorme surcreusement de profondeur inconnue du fond de l’auge bloquée par le verrou. Ce surcreusement long d’environ 20 à 25 km a été occupé pendant au moins deux glaciations (dont la première et la dernière), par un lac aujourd’hui entièrement remblayé qui remontait probablement jusqu’en limite du val d’Aran et réceptionnait les alluvions fluvio-glaciaires au contraire de la Neste d’Aure dont le cône terminal a formé le plateau de Lannemezan (information inédite). Ce blocage alluvionnaire a curieusement permis à la fin de la construction du cône la capture de la Neste par le fleuve (information aussi inédite).

- l’entrée dans le bassin aquitain molassique par une grande boucle contournant soigneusement l’extrémité du plateau de Lannemezan.

Fig. 4 - Tableaux de calculs de la constante et de son écart-type

Commentaires : Droite correcte compte tenu de la dénivelée de plus de 2300m et de la succession des différentes zones géomorphologique et géologiques présentées ci-dessus. Ecart-type assez élevé mais tolérable vis-à-vis de la dénivelée.

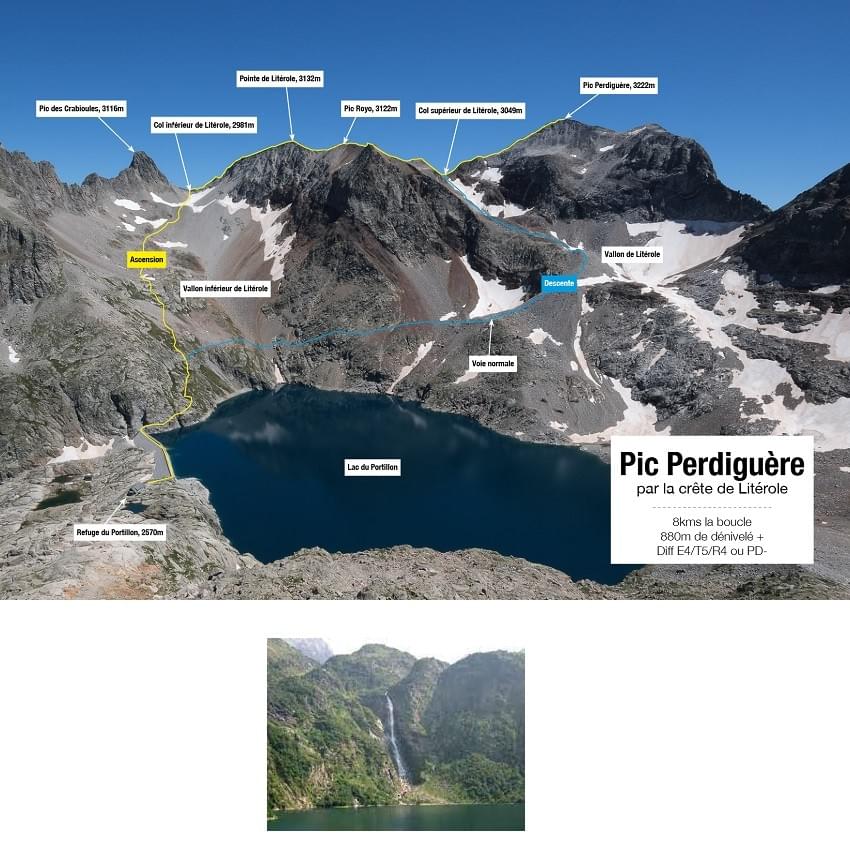

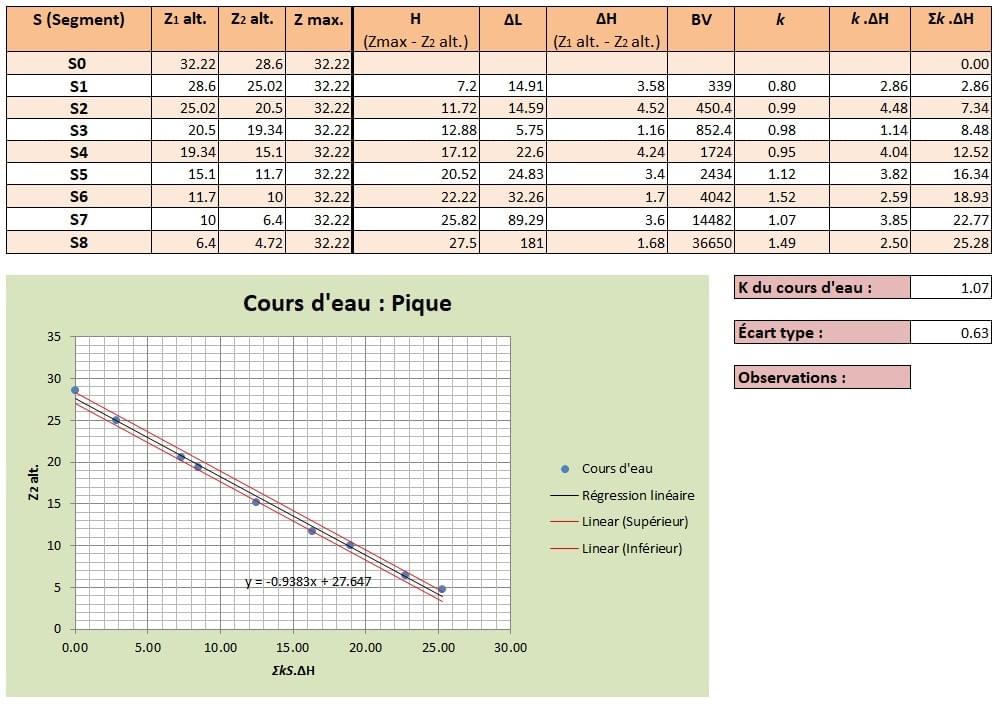

4.1.2. Les cours d’eau pyrénéens : la Pique par la Neste d’Oô (K = 1.07 ; e = 0.63)

La Pique est un affluent de la rive gauche de la Garonne dont le réseau hydrographique est entièrement inclus dans les Pyrénées.

Source : 3222 NGF au pic de Perdiguère, point culminant du bassin garonnais, l’Aneto étant exclu. En fait, cette source est celle de la Neste d’Oô, plus longue que la Pique elle-même (voir mode opératoire).

Confluence : 472 NGF, commune de Marignac

Géologie : très complexe mais très largement cristalline, les moraines, alluvions lacustres et fluvio-glaciaires mises à part. En effet, la vallée a été sculptée par la convergence de nombreux glaciers qui se sont étalés dans son lit de la fin du Pliocène jusqu’au Dryas.

Caractéristiques géomorphologiques particulières :

- vallée glaciaire sur tout son trajet

-géologie cristalline d’âge primaire étirée en bandes perpendiculaires au gave

- trois lacs naturels sous le Perdiguère (dont celui d’Oô) séparés par des cascades ou des rapides rendant le profil extrêmement chaotique.

Fig. 5 et 6 - (5) Sources de la Neste (Pique) avec le Perdiguère en arrière-plan. (6) Cascade et lac d’Oô (1500 NGF)

Fig. 7 et 8 - (7) Profil en escaliers caractéristiques de la succession lacs ou cascades ou rapides qui marque la tête de la vallée. (8) Tracé (en noir) de la Neste d’Oô prolongée par la Pique à Luchon. Noter sur le profil, du Perdiguère à la cote 1500, la descente en escalier du torrent marquant les lacs et les cascades de la haute vallée glaciaire dont celle d’Oô.

Fig.9 - Tableaux de calculs de la constante et de son écart-type (échelles : ha et hm)

Commentaires : Droite et écarts corrects compte tenu de la dénivelée de plus de 2500m et de la succession de lacs-cascades amortie par le lissage de la méthode 2. On notera que 1500m correspond à l’altitude du lac d’Oô et à la fin de la descente en escaliers. La dénivelée de plus de 400m entre la source de la Pique et celle de la Garonne explique sans doute la différence sensible de la constante (1.07 contre 0.83).

La zone du lac remblayé centrée autour de l’altitude de 500 NGF pour la Garonne ne concerne pas la Pique de plus forte pente à la confluence.

Les cours d’eau suivants font partie du Bassin Aquitain molassique. On désigne dans le Bassin Aquitain sous le nom de molasse essentiellement des marnes et argiles bariolées d’âge tertiaire, plus ou moins interstratifiées de sables, de graviers chenalisés et de calcaires lacustres marneux tendres plus ou moins abondants suivant leur situation vis-à-vis des Pyrénées ou du Massif Central dont elle provient. Tous ces dépôts sont continentaux.

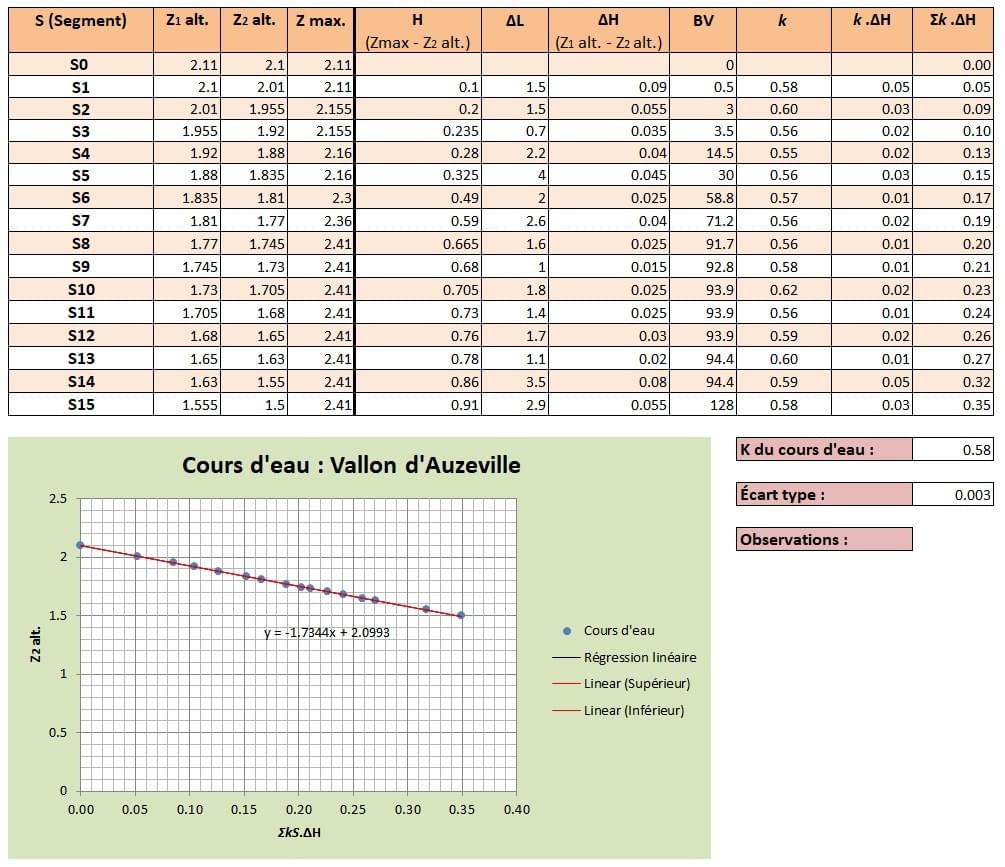

4.1.3. Le ruisseau d’Auzeville-Tolosane (banlieue sud de Toulouse) (K = 0.49 ; e = 0.02)

Ce ruisseau enterré, insignifiant par sa longueur (3 km) et donc son débit est paradoxalement géomorphologiquement très complexe sur tout son parcours d’où son intérêt.

Fig. 10 - Tracé et profil du ruisseau d’Auzeville-Tolosane

Tête actuelle : 211 NGF contre le cimetière de Ramonville,

Confluence avec l’Hers Mort: 144 NGF,

Géologie : peu complexe. Molassique en amont ; alluvions en partie loessique dans le cône de déjection en aval

Caractéristiques géomorphologiques particulières (a priori informations inédites):

Très complexes, car elles présentent simultanément :

- une capture de sa tête (très évasée) au sud du château de Soule,

- une élévation progressive de sa rive droite de 211 à 241 contre 201 à 204 de sa rive opposée,

- un resserrement dans la traversée du village

- une terminaison par un trop grand cône de déjection pour un si petit ruisseau car sans doute abondamment nourri non seulement par ses propres alluvions mais surtout par du loess amené par les vents d’autan würmiens issus de la déflation éolienne (sens SE-NW) du Bas Languedoc et du Lauragais.

Fig. 11 - Tableaux de calculs de la constante et de son écart-type suivant la méthode non simplifiée 1 (échelles: hm2 et hms) en raison d’un trop petit nombre de points.

Commentaires : la méthode non simplifiée 1 a été utilisée ici en raison du profil en long du ruisseau qui de par sa forme et en suivant la méthologie exposée au chapitre 3 ne présentait que trois points exploitables pour le calcul de K. Les calculs ont donc été effectués en exploitant toutes les courbes de niveau traversées par le thalweg.

Ce vallon date selon toute vraisemblance du Würm final, voire du Dryas, le cône de déjection venant coiffer les alluvions caillouteuses de la terrasse Fy de l’Hers Mort.

Malgré cet âge récent et toutes les anomalies hydrauliques qui affectent le cours d’eau, la linéarité de la droite est la preuve d’un ajustement rapide de K à toutes les modifications des paramètres de l’équation réunies ici : longueur amont, surface du BV, Hmax croissant.

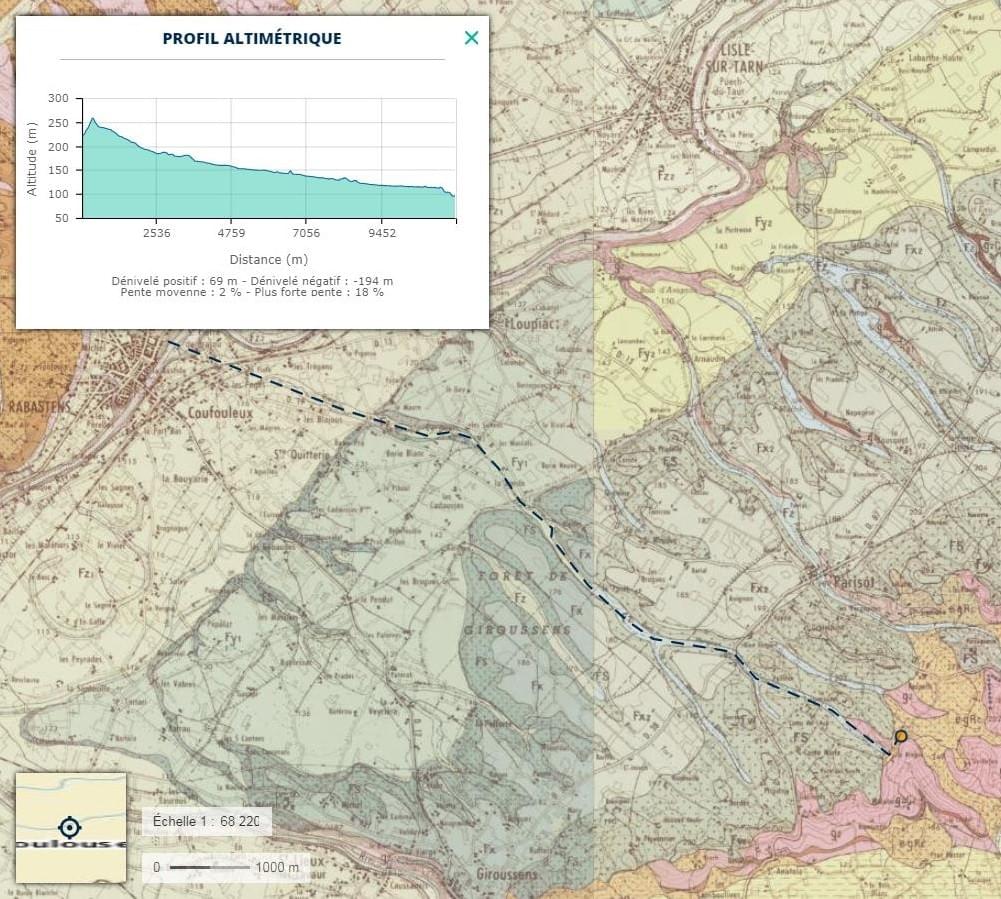

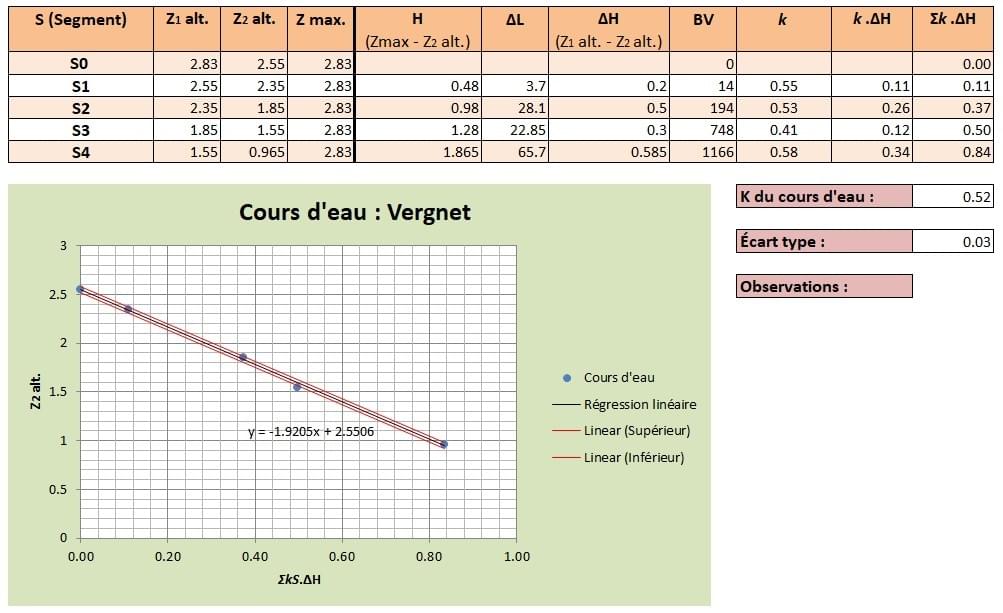

4.1.4. Le Rieu Vergnet affluent rive gauche du Tarn face à Rabastens (K = 0.52 ; e = 0.03)

Ce ruisseau de faible longueur (12 km) a été choisi car il recoupe toutes les terrasses anciennes du Tarn en amont de son confluent avec l’Agout, tout en naissant sur une petite butte molassique. Sa vallée est donc datée et postérieure ou contemporaine de la terrasse Fw (Mindel ?).

Fig. 12 - Tracé et profil du Rieu Vergnet. En rose, la molasse. En gris, toutes les alluvions anciennes à modernes du Tarn. Noter à droite du profil, l’abrupt récent du Tarn. Tête : 283 NGF Confluence: 96.5 NGF Géologie : peu complexe. Molassique en amont et au confluent ; alluvions gravelo-argileuses tarnaises entre les deux.

Fig. 13 - Tableau de calculs de la constante et de son écart-type suivant la méthode 2.

Commentaires : droite et écart-type satisfaisant le long de toutes les terrasses avec une valeur de 0.5 classique de cette géologie (voir la Sère ci-après). Abrupt terminal molassique effacé par la méthode utilisée

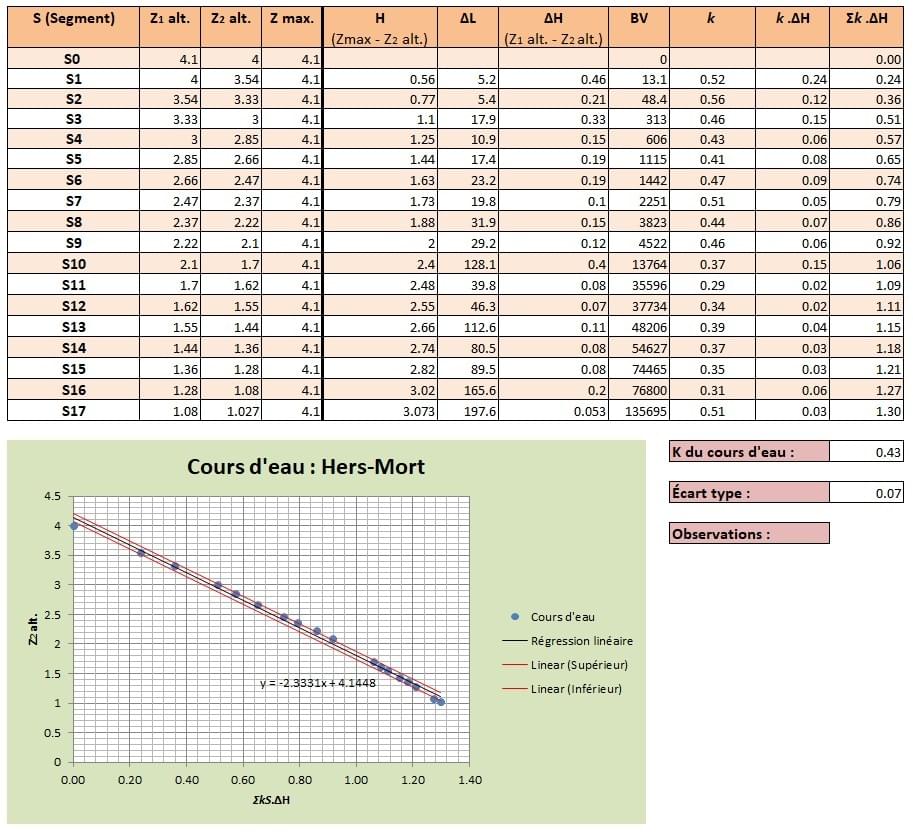

4.1.5. L’Hers Mort, affluent rive droite de la Garonne face à Grenade (K = 0.43 ; e = 0.07)

Ce ruisseau de longueur moyenne (90 km), traverse un territoire exclusivement molassique avant de couler à partir du Canal du Midi sur des alluvions anciennes limoneuses ou caillouteuses, en connexion avec le seuil de Naurouze par la vallée en partie fossile dite du « canal du Midi ». Ces dernières sont hétérogènes car issues à la fois d’une ancienne rivière capturée au seuil par le Fresquel méditerranéen, d’atterrissements considérables deltaïques de loess hydro-éolien jusqu’à l’entrée de Toulouse en rive gauche et enfin à partir de Toulouse nord d’alluvions anciennes de la Garonne.

Il est triplement intéressant aussi :

- car l’érosion éolienne méditerranéenne a capturé à son profit non seulement la rivière du Naurouze qui avançait très loin vers l’est au-delà de Castelnaudary, mais aussi une part importante de la superficie de son BV primitif de part et d’autre de l’angle droit pointé sur le Naurouze,

-car il a été lui-même capturé par la Marcaissonne et contraint d’abandonner son tracé primitif qui atteignait en ligne droite la Garonne par le seuil de l’ex-aérodrome de Montaudran (vallée aujourd’hui sèche, large et plane et pourtant dépourvue d’alluvions même résiduelles).

-car sa droite de régression (fig.12) montre une « pliure » à partir de Salles-sur-l’Hers parfaitement explicable par les travaux de rescindement des méandres de la rivière à l’origine, avant ces travaux de grande ampleur, de crues catastrophiques. Ces derniers entrepris avant et après les levers de la carte de Cassini ont en effet raccourci le tracé de plusieurs kilomètres et approfondi le lit de 8m en moyenne.

Age : Würm final.

Fig. 14 - Bassin hydrographique de l’Hers Mort. Le seuil de Naurouze se situe à l’angle droit en bas à droite dont ses côtés ont subi un net recul d’origine éolienne vers l’ouest et le sud-ouest capturant de nombreux ruisseaux. L’affluent principal est le Girou au nord. Toute la partie ouest jouxte le BV de la Garonne

Fig. 15 - Tableau de calcul de la constante et de son écart-type suivant la méthode 2

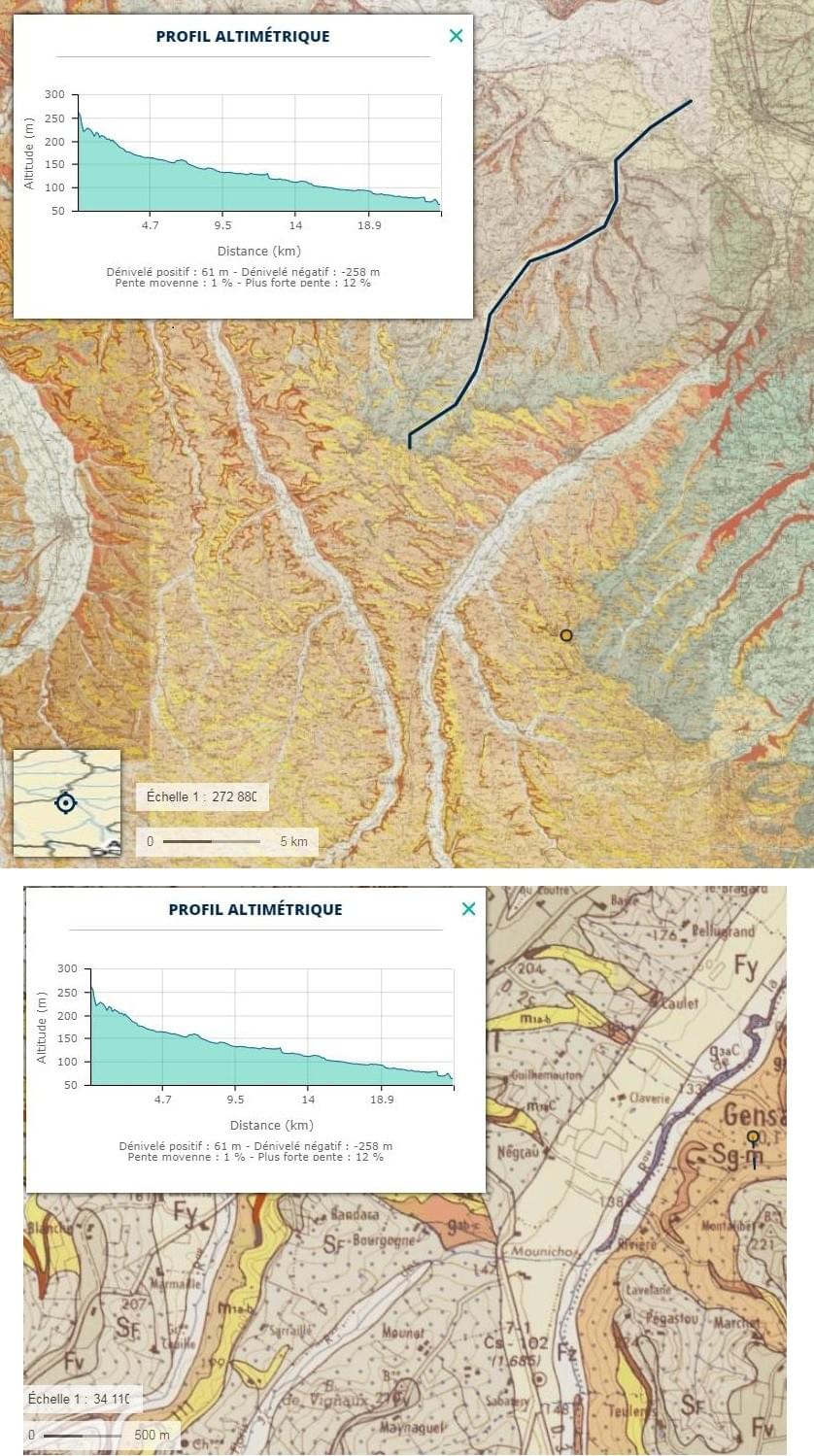

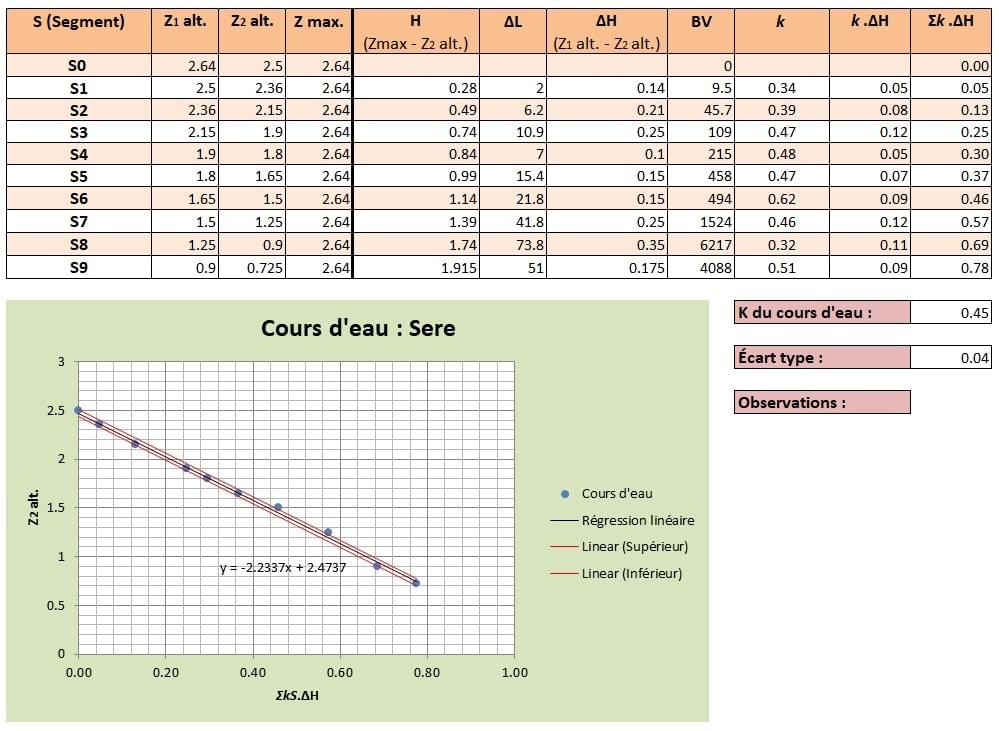

4.1.6. La Sere, affluent rive gauche de la Garonne avant le Tarn (K = 0.43 ; e = 0.07)

Ce ruisseau de faible longueur (23 km) a été choisi comme le Vergnet car il recoupe toutes les terrasses anciennes de la rive gauche de la Garonne, juste en amont de son confluent avec le Tarn. Il naît de plus sur la plus ancienne (Fv) d’entre elles aujourd’hui perchée par inversion de relief sur le substrat molassique. Sa vallée est donc datée et antérieure ou au pire contemporaine de cette terrasse (Plio-Villafranchien?).

Tête : 264 NGF

Confluence: 0.725 NGF

Géologie : peu complexe : alluvions gravelo-argileuses provenant des terrasses sauf entre 125/150 NGF où le ruisseau tente de pénétrer un ou plusieurs bancs de calcaire molassique résistant comme le montrent la carte géologique et les deux points excentrés de la droite de régression autour de ces cotes.

Fig. 16 et 17 - Extraits de la carte géologique concernant la Sère avec visualisation en bleu, sous Gensac, de la position des calcaires oligocènes en début de creusement par le fil d’eau.

Fig. 18 - Tableau de calculs de la constante et de son écart-type suivant la méthode 2.

Commentaires : droite et écart-type satisfaisants malgré le grand nombre de terrasses étagées traversées et la présence locale de calcaire en fond de lit avec une valeur proche de 0.5 classique de cette géologie (0.52 pour le Vergnet).

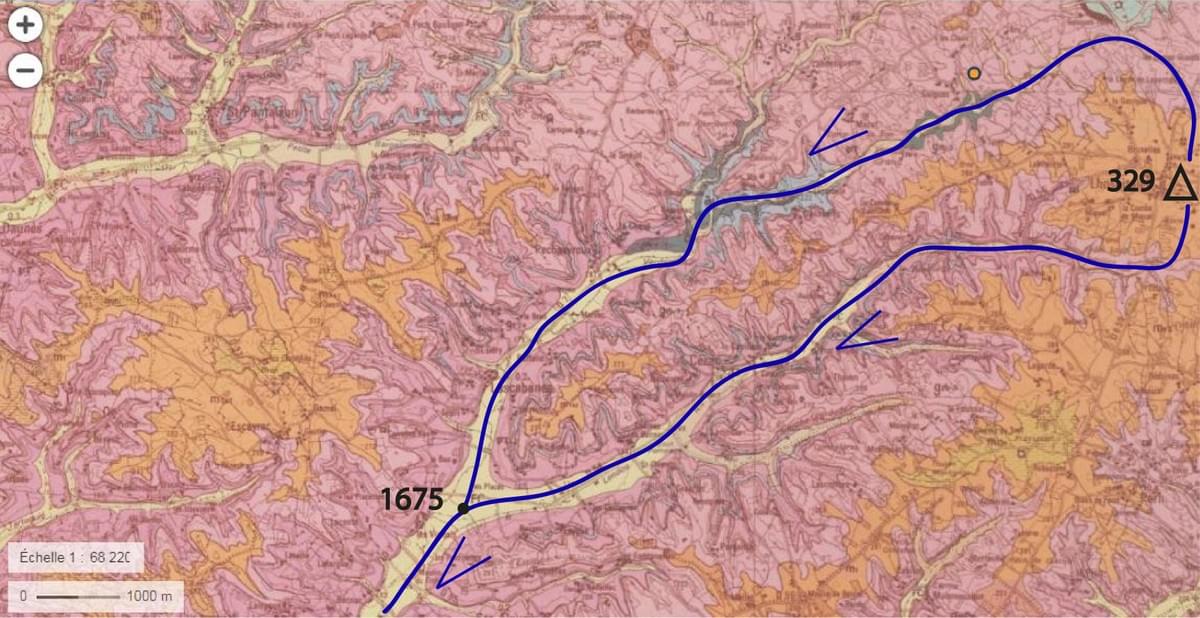

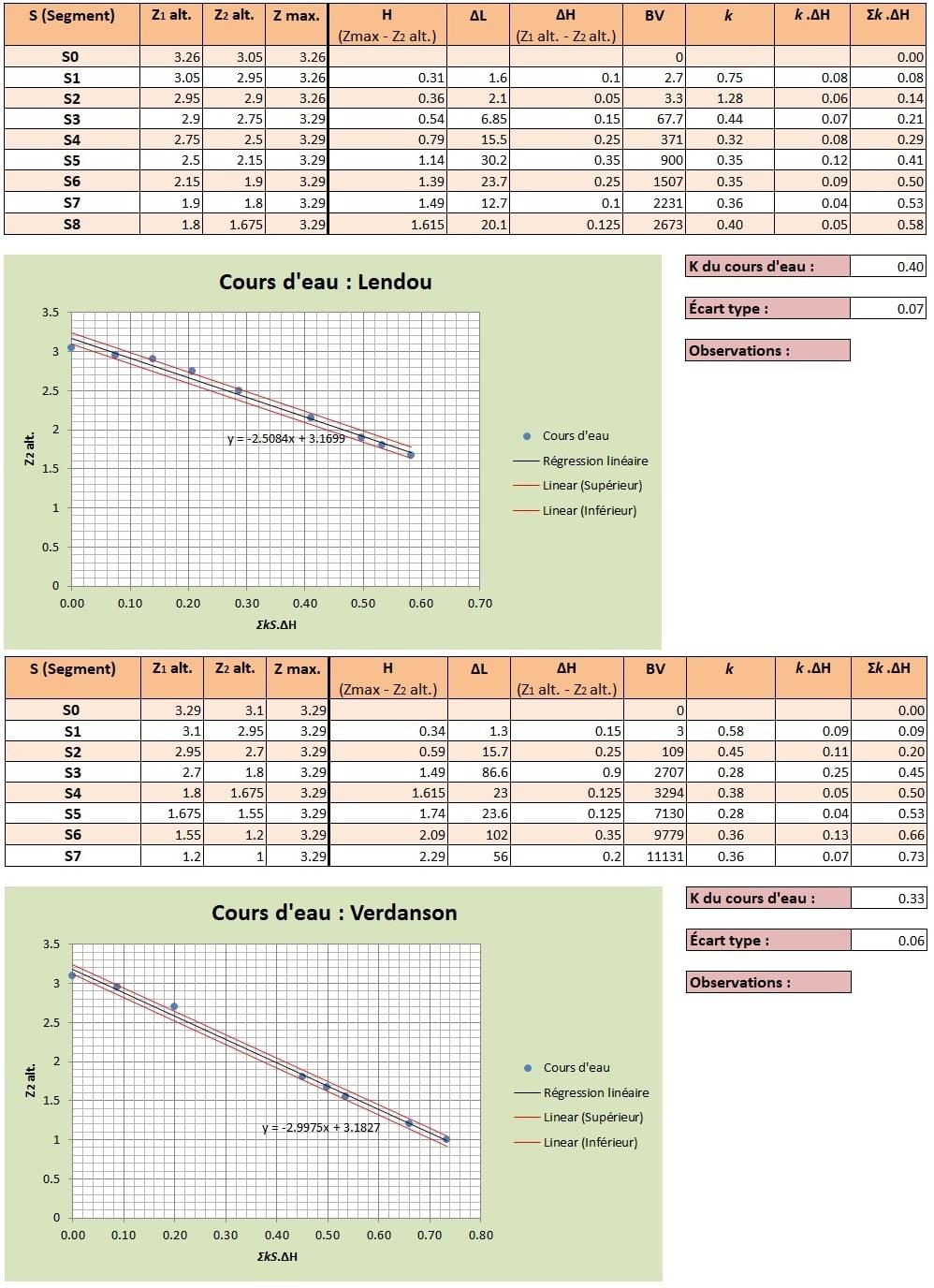

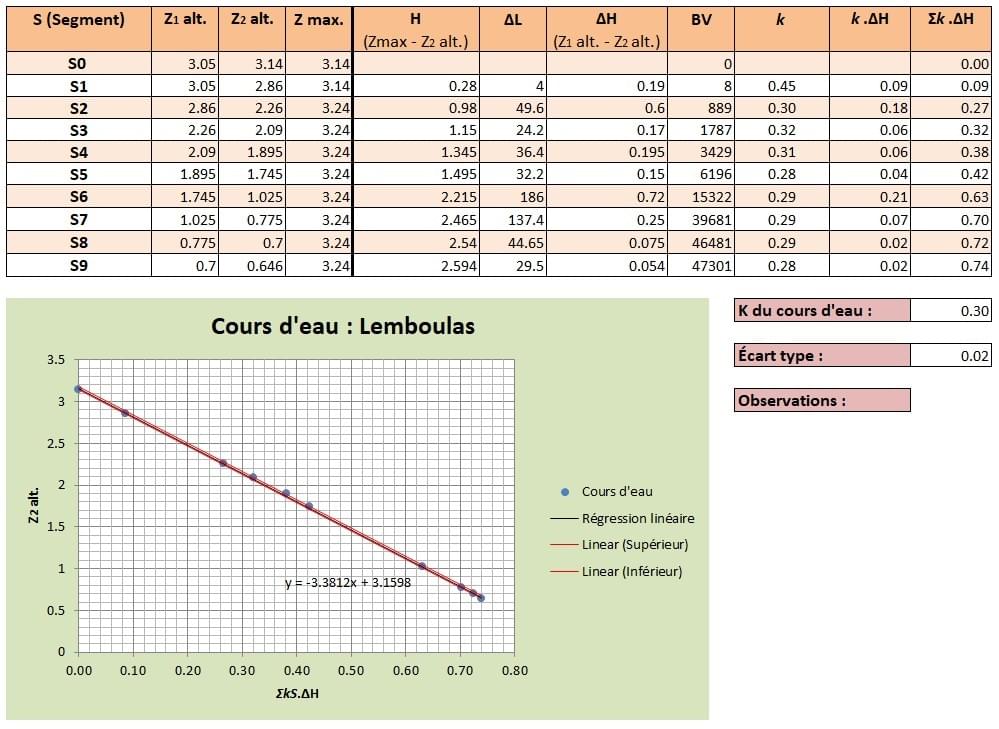

4.1.7. Le Lendou et le Verdanson (K = 0.40 ; e = 0.07 et K = 0.33 ; e = 0.06 )

Ces deux ruisseaux eux aussi de faibles longueurs (8.6 et 11.3 km), ont été choisis pour leur particularité de naître sur la même butte-témoin, l’un au sud, l’autre au nord, de s’écarter ainsi l’un de l’autre avant de confluer formant ainsi une boucle. Une fois de plus, le Lendou plus court conserve quand même son nom au-delà de ce point de rencontre

Tête : 329 NGF

Confluence: 167,5 NGF

Géologie : plutôt complexe pour le Verdanson puisqu’il tangente au nord à plusieurs reprises le contact molasse-calcaires durs jurassiques qui apparaissent à la faveur de « boutonnières » en partie centrale du cours d’eau. Il n’est pas exclu que le Lendou fasse de même entre 300 et 250 même si la carte géologique ne le signale pas.

Fig. 19 - Extrait de la carte géologique figurant les ruisseaux et leurs extrémités communes formant une boucle

Fig. 20 et 21 - Tableaux de calculs de K et de « e » du Lendou et du Verdanson

Commentaires : droites et écarts-types relativement satisfaisants malgré le grand nombre de « boutonnières » calcaires creusées par le Verdanson et sans doute le Lendou le long de leurs parcours. Il convient de noter que si on fait abstraction des écarts-types les valeurs de K ne sont pas tout à fait égales malgré le tracé en boucle des deux ruisseaux.

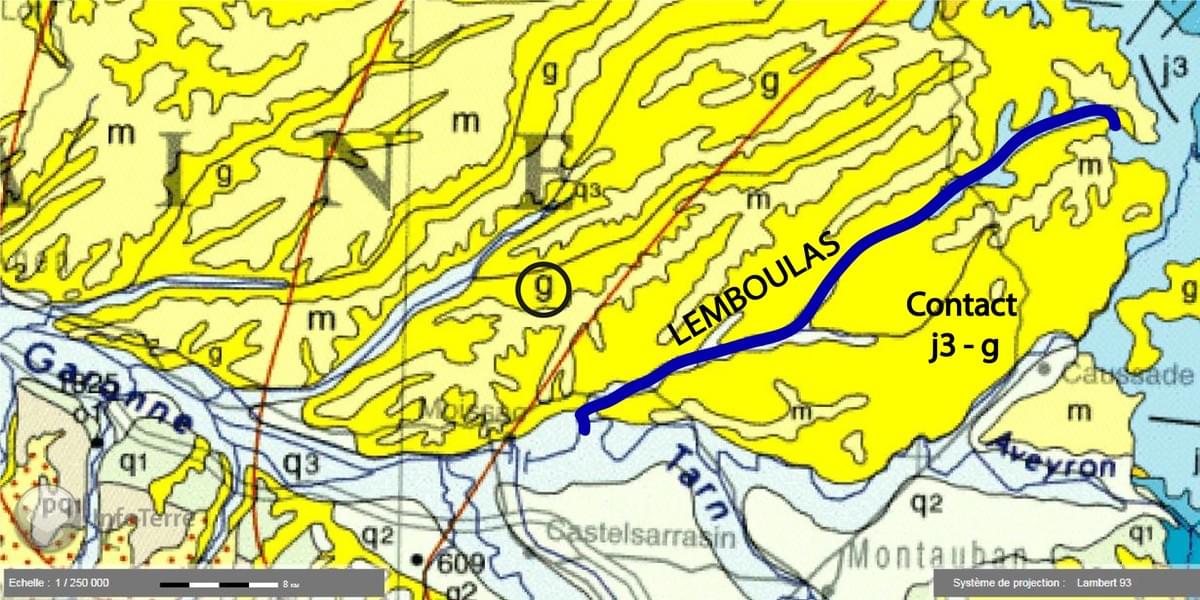

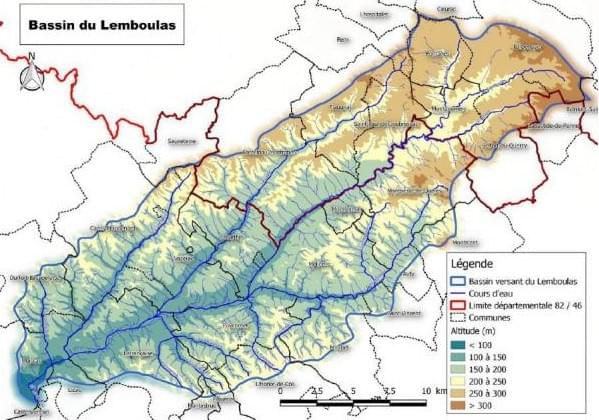

4.1.8. Le Lemboulas (K = 0.30 ; e = 0.02)

Ce ruisseau proche de 60 km de long présente la particularité de naître dans le Jurassique avant de penétrer en territoire molassique à dominante marneuse.

Fig. 22 - carte géologique simplifiée montrant, en partie amont du Lemboulas, son parcours dans les calcaires jurassiques (en bleu) récemment dégagés de leur couverture oligocène molassique (g).

Fig. 23 - Le Lemboulas à 10km de sa confluence avec le Tarn

Fig. 24 - Bassin versant du Lemboulas

Fig. 25 - Tableaux de calculs de K et de « e » du Lemboulas

Commentaires : le Lemboulas offre le K et le « e » les plus bas de tous les cours d’eau présentés dans cet article et ce, malgré ce parcours géologiquement bien contrasté. Il jouit donc d’un état d’équilibre presque parfait pour l’instant et malgré un niveau de base (le Tarn) récemment enfoncé de quelques mètres dans son lit.

Les cours d’eau suivants font partie du bassin méditerranéen.

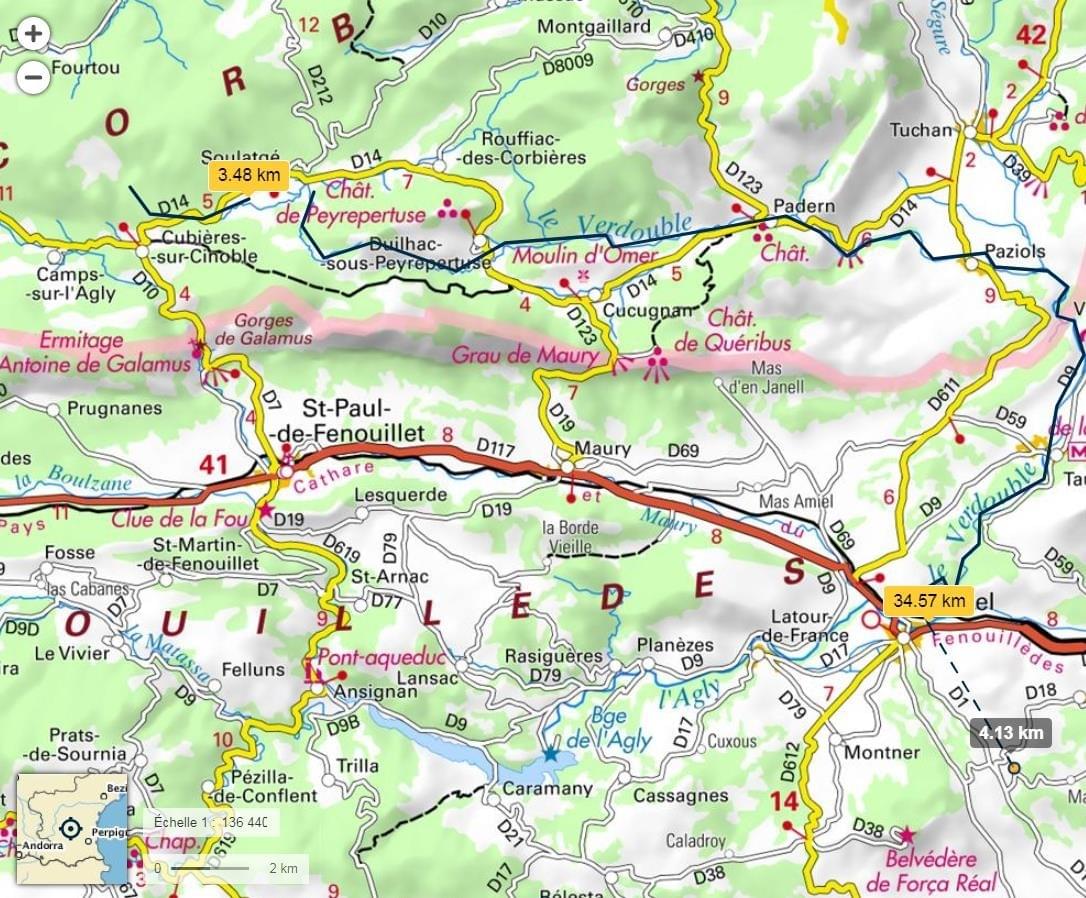

4.1.9. La Boulzane-Agly (K = 1.11 ; e = 0.11)

Une fois de plus, l’Agly célèbre pour ses gorges de Galamus et son tracé épigénique, improbable par deux fois, est supplanté en longueur par son affluent la Boulzane à la confluence à 238 NGF. L’ensemble est donc tributaire de la Méditerranée au fond de laquelle il a accumulé des alluvions entourant d’après les cartes géologiques des plaques rocheuses érodées selon nous davantage par la Boulzane que par la remontée marine de la fin du Würm.

Si la Boulzane née vers 1844 NGF est un ruisseau plutôt ordinaire, il entre en par un brusque angle droit dans la continuité de l’Agly dans le massif rocheux ancien des Fenouillèdes par un défilé (« la clue de la FOU ») en abandonnant la dépression marneuse crétacée de St Paul-de-Fenouillet qu’il suivait depuis de nombreux kms.

Cette épigénie étant située dans le prolongement de celle des gorges de Galamus, il s’agit à coup sûr de captures effectuées au détriment du Verdouble et de la Boulzane primitifs. A ces anomalies de nature exceptionnelle, on doit ajouter le bassin étrange d’Estagel traversé plus bas après la confluence avec le Maury et le méandre encaissé de Cases-de-Pène (études en cours)

Fig. 26 - Tracés en noir de la Boulzane en bas à gauche, de l’Agly en haut à gauche et de la réunion des deux à partir de St Paul-de-Fenouillet jusqu’à la mer à -60 sous son niveau.

Fig. 27 - Tableaux de calculs de K et de « e » de la Boulzane-Agly.

Commentaires : Même si l’écart-type est un peu élevé, on notera la linéarité de la droite jusquà la cote -60 NGF incluse où un adoucissement de la pente sous-marine a permis d’arrêter le calcul de M2. K présente la valeur la plus élevée de tous les cas étudiés signe, comme il sera montré en conclusion d’une active érosion verticale étalée dans le temps.

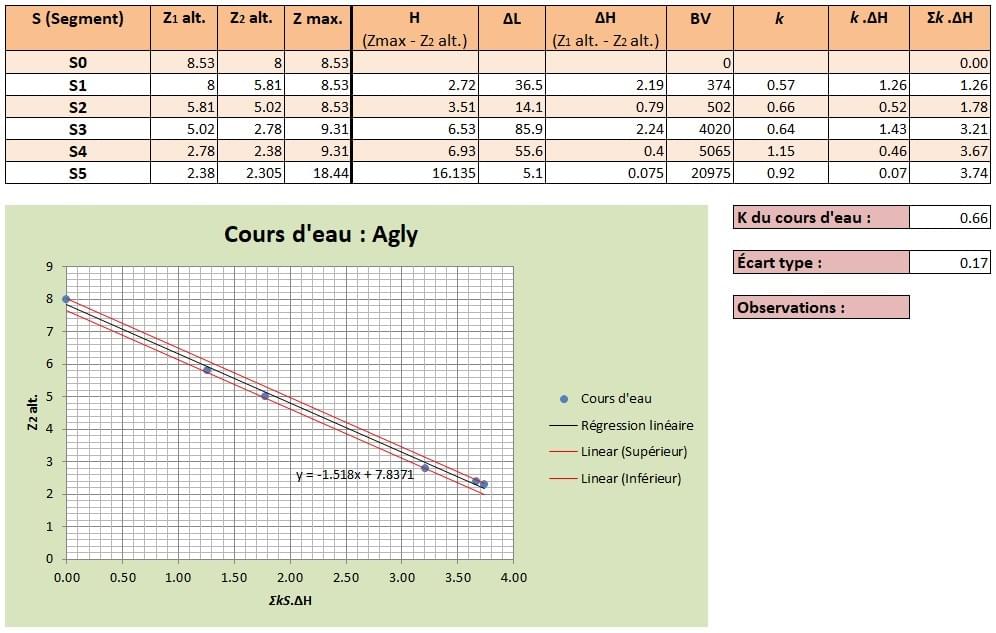

4.1.10. L’ Agly (K = 0.66 ; e = 0.17)

Comme il a été dit ce fleuve-rivière a un tracé totalement improbable où un « séisme » récent non tectonique (sans doute datant au plus tard de l’interglaciaire Riss-Würm et plus probablement du Würm IV) pourrait avoir joué un rôle essentiel dans sa capture par la Boulzane au détriment du Verdouble. Comme ci-dessus son étude étant en cours, son explication sera différée.

Fig. 28 - Tableaux du calcul de K et de « e ». Cette dernière valeur n’est pas excellente peut-être en raison des difficultés rencontrées à mesurer la longueur de la rivière au fond des gorges de Galamus. A défaut, on peut conclure aussi qu’il n’a pas tout à fait atteint son état d’équilibre par la difficulté qu’elle rencontre à « scier » les calcaires durs des gorges.

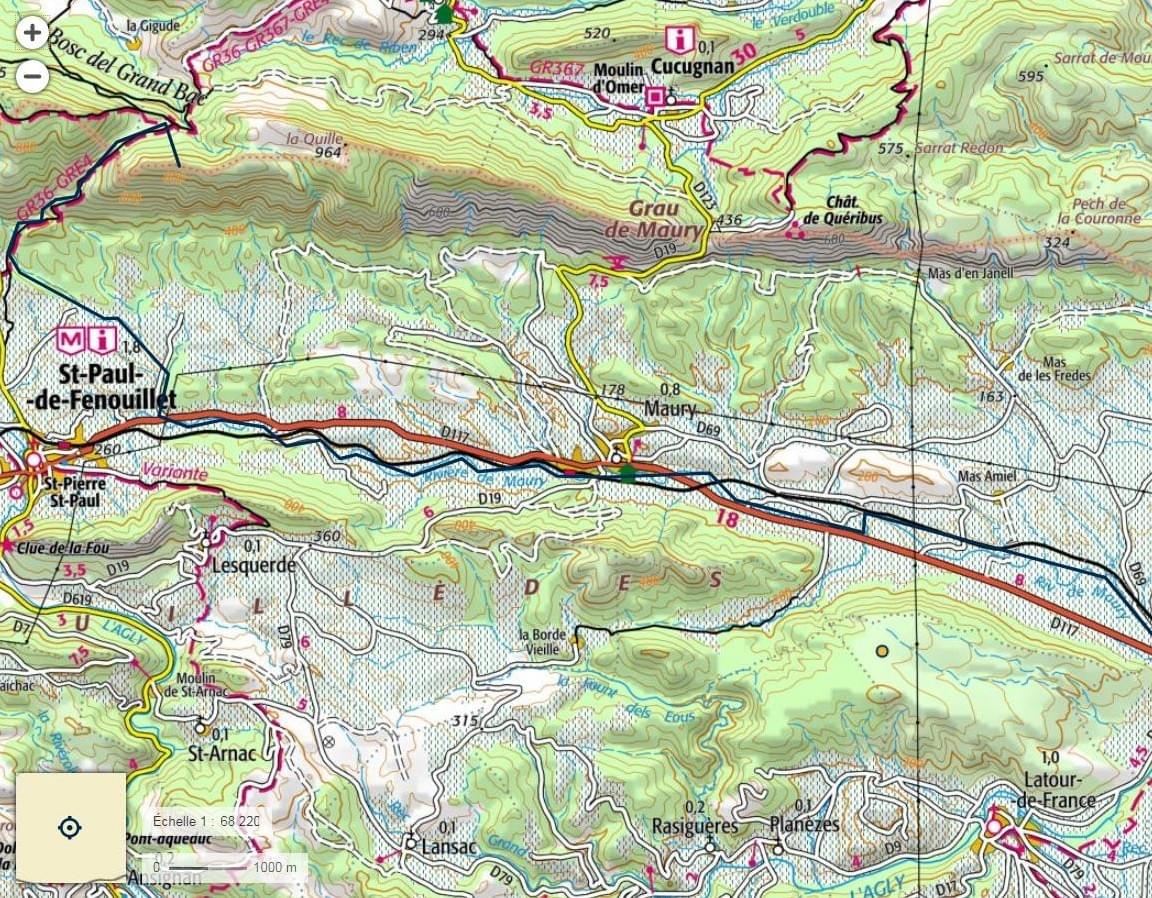

4.1.11. Le Maury (K = 1.15 ; e = 0.07)

Le Maury est un petit affluent d’un peu plus de 20 kms de la Boulzane-Agly à Estagel et présente un tracé compliqué un peu aberrant d’où son choix.

Fig.29 - Tracé en noir du Maury, naissant dans le massif calcaire du Grau de Maury en haut à gauche, pour se diriger vers le S-W pour rejoindre semble-t-il l’Agly avant d’être capturé à l’entrée des marnes crétacées de St Paul par le tracé primitif de la Boulzane-Agly (à comparer avec la fig.22). Celle-ci coule aujourd’hui en bas de la carte jusqu’à sa confluence avec le Maury à Estagel.

Fig. 30 - Tableaux du calcul de K et de « e ».

Commentaires : Compte tenu du contexte géologico-morphologique compliqué, les résultats obtenus sont plutôt bons, signe que le Maury est assez proche de l’état d’équilibre malgré ses « avatars ».

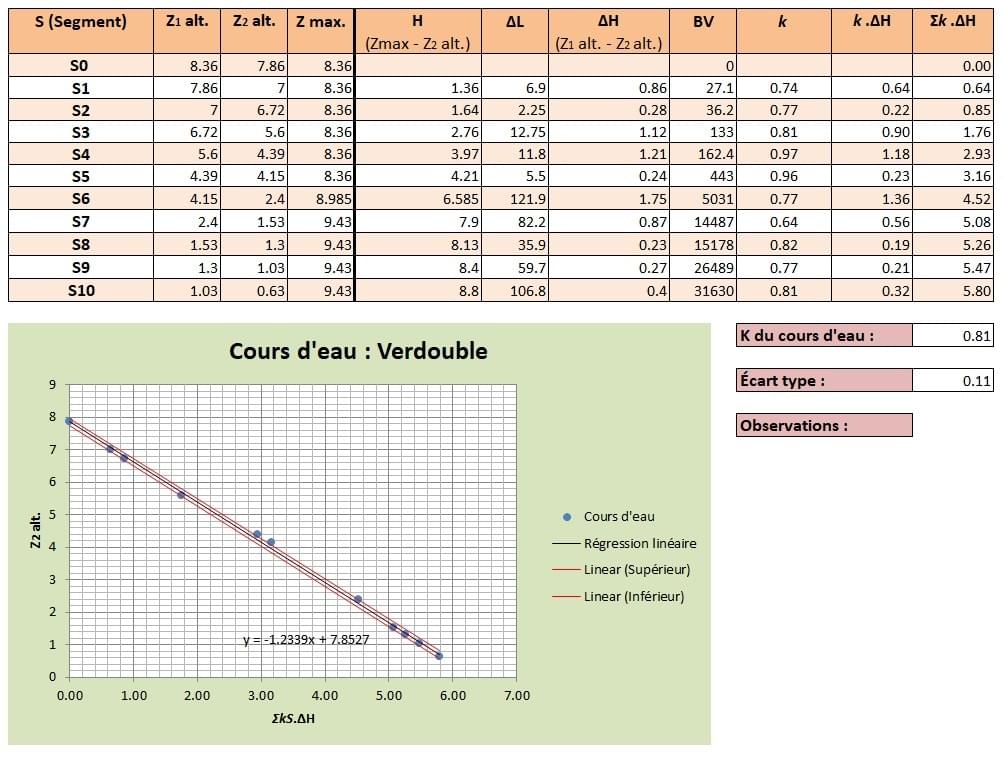

4.1.12. Le Verdouble ( K=0.81+/0.11)

Le Verdouble est un petit affluent d’un peu plus de 46 kms de la Boulzane-Agly qu’il rejoint à l’aval d’Estagel.

Il présente un intérêt exceptionnel dans la mesure où il est dominé à la sortie des gorges du Goulayrous par la célèbre grotte de la Caune de l’Arago contenant des restes humains datés pour le moment du Mindel (550 000 ans ; fouilles toujours en cours). Elle fera prochainement l’objet d’une publication de notre part, son étude déjà ancienne présentant de graves erreurs voire des lacunes importantes.

Le Verdouble présente de plus un tracé encore plus compliqué que le Maury dans la mesure :

-où sa tête a été décapitée par l’Agly,

-où par 3 fois, il a délaissé de larges vallons marneux crétacés au profit du creusement de gorges épigéniques, parfois méandreuses, dans des calcaires durs comme le montre la verticalité des parois entamées. Ce scénario est symptômatique d’une couverture meuble presque partout érodée qui a guidé le tracé de la rivière. Il s’agit de toute évidence de la formation dite de Paziols-Tuchan datée du Pliocène et non de l’Oligocène comme figuré sur la carte géologique (travaux en cours, en liaison avec la grotte, à paraître) déformée au cours du Würm IV par un mouvement de terrain vertical considérable,

-où, avant de pénétrer dans ce bassin d’effondrement absolument remarquable de Paziols, il entame à l’aval de Padern, sur une cinquantaine de mètres de dénivelée, le sud du massif calcaire du Fourcat au moyen d’un parcours torrentiel destiné à rattraper le décalage altimétrique. A noter l’absence de Trias en fond gorge.

-où à l’aval de la grotte, son tracé primitif marneux dirigé vers Estagel, a été dérivé à partir de Tautavel dans d’ultimes gorges provoquant au passage la capture de plusieurs ruisseaux.

Fig. 31 - Cette carte positionne en noir le parcours du Verdouble. Elle est intéressante car elle présente non seulement celui-ci mais ses 2 affluents étudiés ci-après, Padern, la grotte de l’Arago et au sud le tracé partiel de la Boulzane-Agly.

Fig. 32 - Tableaux du calcul de K et de « e ».

Commentaires : au vu de ces tableaux, le Verdouble est malgré tout assez près de son état d’équilibre grâce à la méthode M2 gommant le parcours torrentiel sous Padern, ce dernier oblitérant lui-même l’effondrement du bassin de Paziols-Tuchan par érosion régressive.

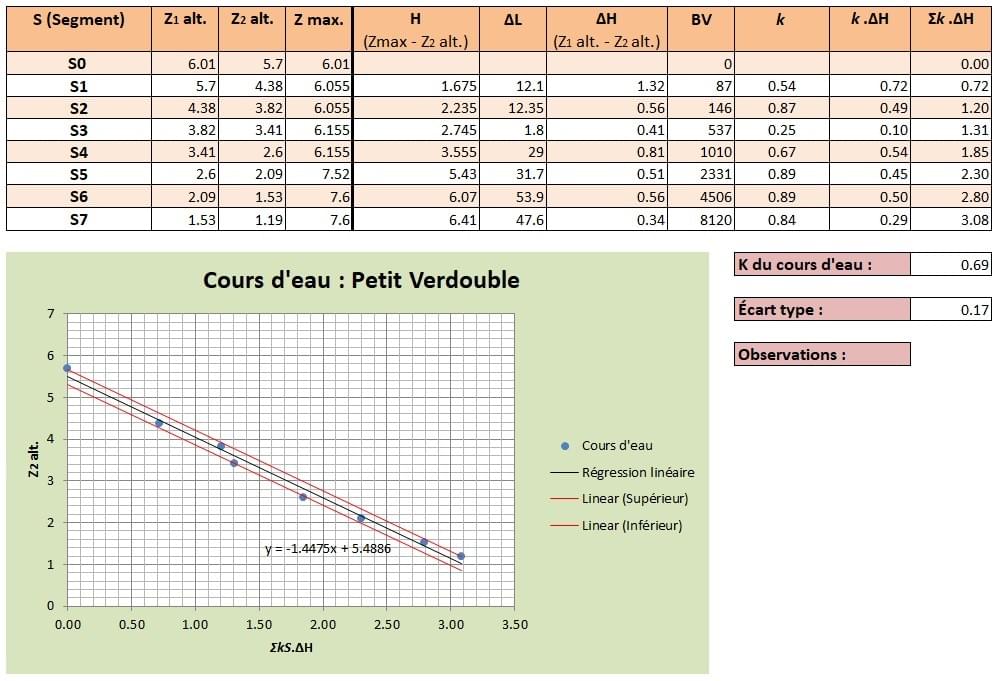

4.1.13. Le Petit Verdouble (K = 0.69 ; e = 0.17)

Le Petit Verdouble (Tarrassac vers l’aval) ne présenterait pas d’anomalies singulières s’il ne traversait pas du nord au sud le bassin de Pazios-Tuchan dont l’effondrement récent a déjà été évoqué.

Fig. 33 - Tableaux du calcul de K et de « e ».

Commentaires : le ruisseau est proche de l’état de déséquilibre tant au point de vue droite qu’écart-type. Quand on sait ce que le bassin Paziols-Tuchan a subi cela n’a rien d’étonnant. On peut pourtant conjecturer que la cicatrisation des grands événements géologiques de type catastrophique se fait finalement rapidement, quelques dizaines de milliers d’années suffisant à reprofiler les lits des cours d’eau pour le ramener à un nouvel état d’équilibre mais probablement différent de l’ancien.

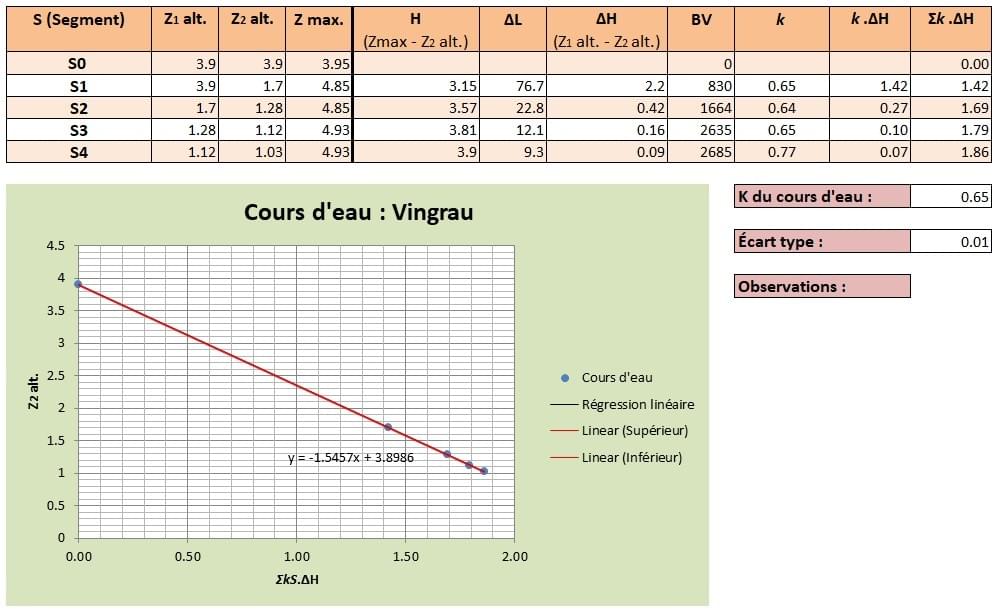

4.1.14. Le Vingrau (K=0.65 ; e = 0.01)

Ce petit ruisseau souvent tari en période estivale présente 2 particularités inédites :

-en amont jusqu’à 170 NGF son lit est creusé dans un plateau jurassique perforé d’avens et se présente donc comme une vallée sèche sauf peut-être lors d’abats d’eau énormes comme en 1999,

-en aval, il entre par faille dans les marnes crétacées jusqu’à sa confluence avec le Verdouble, sous la grotte de l’Arago, dont le porche d’entrée s’ouvre à 80/90 m au-dessus des 2 lits.

Fig. 34 - Tableaux du calcul de K et de « e » (méthode 2)

Commentaires : linéarité parfaite de la droite avec cette méthode qui ne prend en compte, dans la partie calcaire convexe, que le point de formation du TW à 395 NGF et son entrée dans les marnes à 170 (méthode M2).

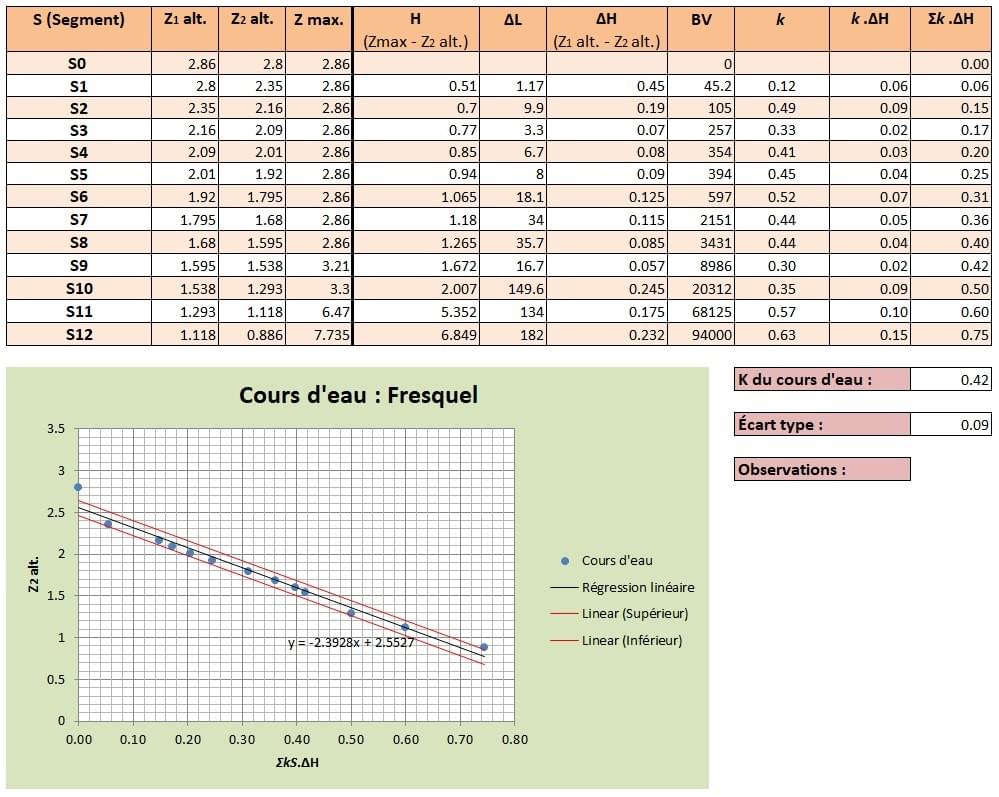

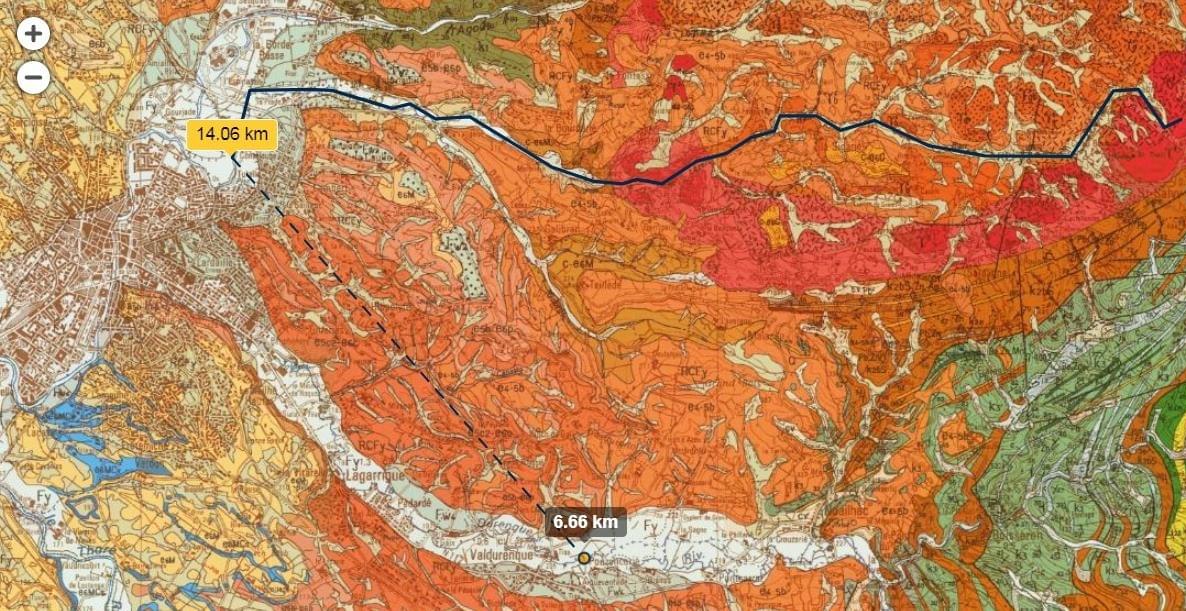

4.1.15. Le Fresquel de Baraigne (K=0.42 ; e = 0.09)

Ce ruisseau conflue avec l’Aude à la sortie est de Carcassonne. Il présente 2 particularités morphologiques qui retiennent l’attention :

- en partie haute, il offre un tracé dirigé tout droit vers la Garonne et, au droit du seuil de Naurouze, un tracé en épingle à cheveux le conduisant au contraire à la Méditerranée. Il s’agit d’une capture plus qu’évidente, jamais signalée semble-t-il et tellement récente qu’on peut penser (sans preuve) qu’elle est l’oeuvre des concepteurs du Canal du Midi sous Louis XIV. Grâce à cet apport, le Fresquel de Baraigne est plus long que celui de St Félix venu du nord avec lequel il conflue en début de parcours,

- mais surtout une disymétrie rare entre les BV des deux rives, celui de droite drainant simplement des coteaux molassiques de faible hauteur (en capturant au passage de nombreux ruisseaux qui alimentaient jadis l’Hers Mort ; cf. chapitre 4.2.2), celui de gauche drainant au contraire la longue face sud de la Montagne Noire montant de plus sans interruption de 300 à plus de 1000m d’altitude. De nombreux ruisseaux localement torrentiels, grossièrement parallèles, alimentent ainsi le Fresquel en se frayant un passage dans des roches dures datant de l’orogénèse hercynienne dans lesquelles ils se sont encaissés en gorges.

Ce dernier point est important dans la mesure où il semblerait justifier, au vu des résultats ci-dessous, la forte évolution progressive et le mode de calcul utilisé du zmax attribuée

Fig. 35 - Tracé du Fresquel de Baraigne sur fond orographique destiné à visualiser la disymétrie entre les deux rives de son bassin versant.

Fig. 36 - Tableaux du calcul de K et de « e » (méthode 2).

Commentaires : Noter la forte croissance des zmax et un assez bon alignement, malgré tout, des points de la droite. La capture au niveau du Naurouze (190 NGF) reste visible tous les points amont étant sous la droite au contraire des suivants. Quant au 1er point, il est difficile à définir sur carte d’où son excentration probable.

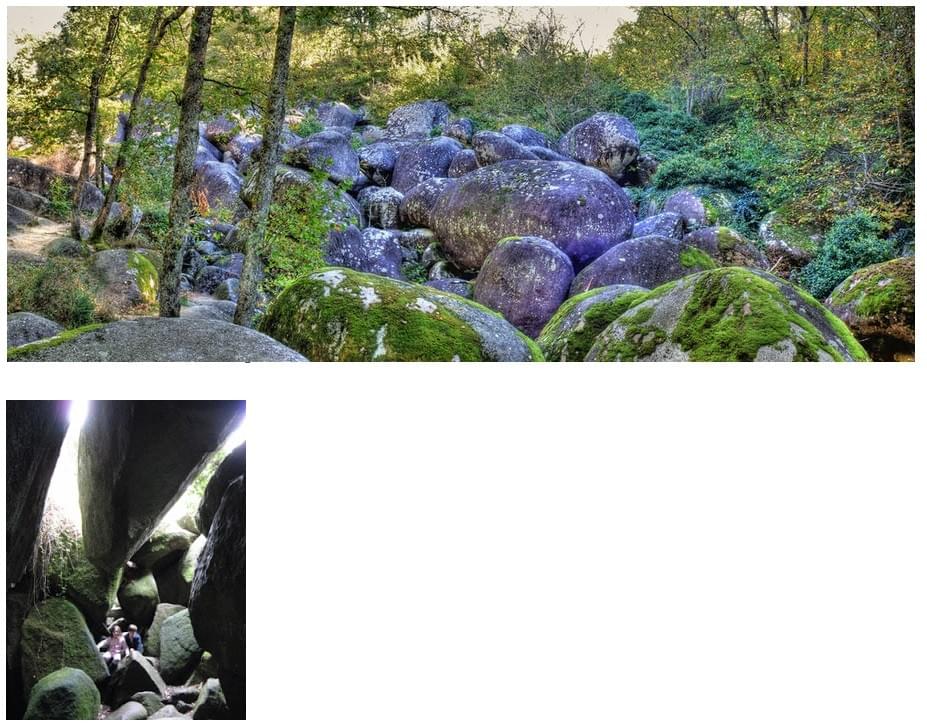

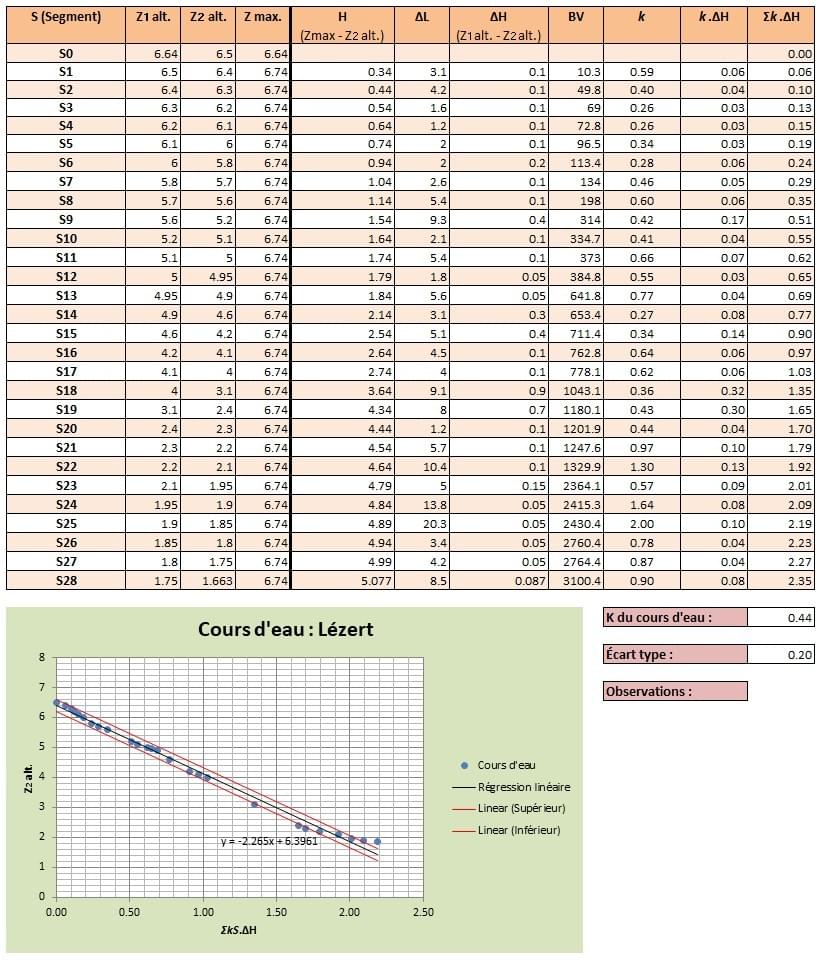

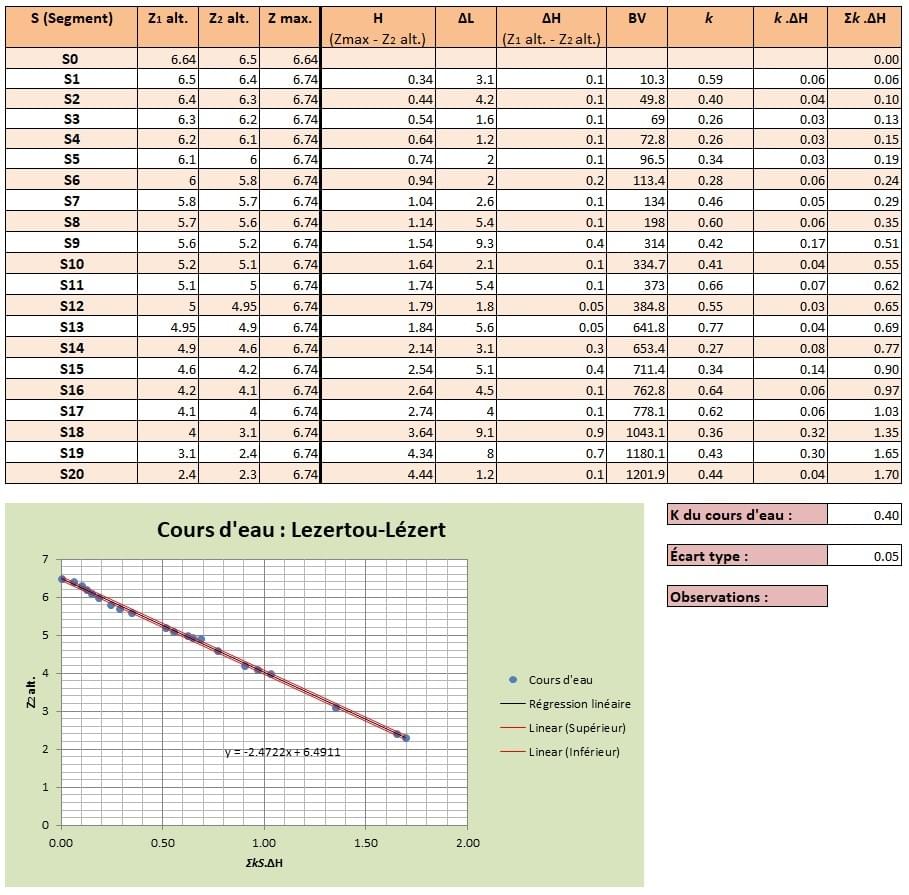

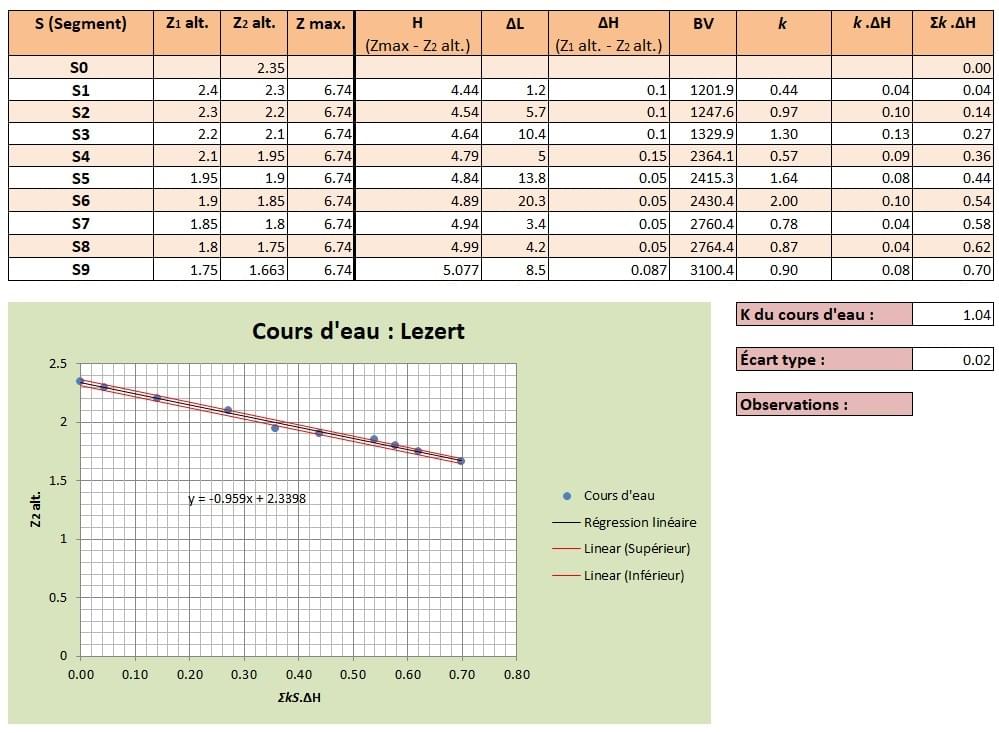

4.2. Exemple d’un état d’équilibre non atteint : le Lezertou-Lezert (K = 0.44 ; e = 0.20)

Le Lézertou prolongé par le Lézert beaucoup plus court, conflue avec l’Agout à l’amont de la ville de Castres. Sa singularité est telle qu’il a été rapidement repéré comme exemple à analyser. En effet, il naît dans le Sidobre, batholite granitique profondément altéré sans doute au Crétacé ou au plus tard à l’Eocène. Cette altération a attaqué préférentiellement l’arène en épargnant et dégageant des boules énormes très dures quasiment inaltérables, exploitées comme marbre, qui encombrent les versants (blocs branlants) et se sont rassemblés lentement par reptation au cours des glaciations, dans les thalwegs griffant le massif. Le débit des ruisseaux concernés par cette géologie a été hier comme aujourd’hui tout au plus capable de les éroder en marmites sur le très long terme mais sûrement pas de les évacuer en leur état actuel.

Le Lezert est de plus très intéressant car il recoupe le contact batholite-molasse éocène tendre à quelques kms avant la confluence avec un changement de pente inévitable que l’on pressent.

Fig. 37 et 38 : vallon du Lezert proche de la grotte St Dominique visitable (ci-dessous) dans ce chaos où on y entend le ruisseau coulant en profondeur entre les blocs

Fig. 39 - Tracé du Lezertou-Lezert. Il quitte le batholite pour l’Eocène au niveau de la zone blanche finale.

Fig. 40 - Profil du Lezertou-Lezert

Fig. 41 - Tableaux du Lezertou-Lezert (méthode M2). Droite imparfaite dès l’entrée dans l’Eocène vérifiée aussi par la plus haute valeur de l’écart-type jamais trouvée.

Il nous a semblé qu’un cas semblable correspondait à l’archétype d’un état d’équilibre loin d’être atteint et qu’il convenait de considérer le point de transition (235 NGF) comme l’inverse d’un niveau de base (concavité ouverte vers le haut au lieu d’être tournée vers le bas) et d’étudier séparément les 2 zones géologiques. Son explication nous semble simple : le granite extrêmement perméable s’est trouvé obturé par l’Eocène quasi imperméable à son débouché dans la plaine de l’Agout. Les débits de crues pouvant être considérables, il est plus qu’envisageable de penser que l’Eocène a été facilement érodé par le Lezert pour se régler sur les terrasses de l’Agout.

Fig. 42 - Tableaux du calcul de K et de « e » du Lezertou-Lezert (partie Sidobre batholitique). La traversée des granites est quasi parfaite mais avec un coefficient K faible, signe d’une érosion encore peu pénétrante gênée par la grosse quantité de blocs obstrant le passage des eaux.

Fig. 43 - Tableaux du calcul de K et de « e » du Lezert (partie aval ; sustratum éocene). La traversée de la zone molassique (coiffée de terrasses de l’Agout peu épaisses) est quasi parfaite mais avec un coefficient K fort, signe d’une érosion pénétrante nécessaire pour se raccorder de plain-pied avec l’Agout.

Commentaires : l’exemple du Lezert est donc très intéressant car il démontre à l’évidence que K est un facteur très sensible à la dureté ou pas des roches du substratum. Dans un tel cas, la méthode M1 est la mieux adaptée par sa précision. Il faut noter que la partie éocène a peu d’influence puisque le K global est de 0.44 contre 0.40 dans le seul granite.

5. Synthèse et conclusion

L’article s’est proposé de préciser la notion d’état d’équilibre momentané (préférable à celle de profil d’équilibre) du profil longitudinal d’un cours d’eau quelconque en prenant des exemples souvent de tracé géomorphologique inhabituel très complexe sélectionnés en Occitanie (France) atlantique ou méditerranénne. On a restreint volontairement son application à cette seule région en raison de l’absence de grands fleuves et de climats certes contrastés mais non exhaustifs.

L’approche de cette notion dérive d’une équation empirique destinée à trouver la valeur d’une constante K à partir de 3 variables à savoir : la pente de segments Sn successifs prédéterminés sur carte ou sur le profil longitudinal de la rivière ou du fleuve, la dénivelée H entre le ou les points culminants du thalweg et le point aval d’un segment, et enfin la superficie du bassin versant en ce même point.

Deux méthodes, dont le mode d’utisation est à respecter scupuleusement a été présenté :

-M1 consistant à utiliser le plus de points possibles altimétriquement figurés sur une carte et correspondant donc au profil actuel du cours d’eau. Cette méthode est la plus précise mais offre des difficultés d’utilisation :

1) elle est d’un emploi fastidieux par le grand nombre de points quand on ne dispose pas d’autres logiciels que Géoportail,

2) elle est inapplicable dans le cas d’un ou de plusieurs niveaux de base autres que celui de la mer ou de la rivière receveuse. C’est le cas des chutes d’eau où la pente devient infiniment grande.

-M2 consistant à ne conserver que les points épousant les creux du profil sous forme d’une ligne brisée à concavité dirigée vers le haut. Cette méthode anticipe donc sur l’avenir puisque cette ligne passe fatalement sous tous les moutonnements accidentant le lit et destinés à disparaître lentement par érosion-alluvionnement. Dans ce cas, comme le démontre l’équation, le coefficient K devient plus élevé puisque le creusement est plus avancé.

Les valeurs de K n’étant presque jamais tout à fait égales, ne serait-ce que par les erreurs cartographiques ou les relevés approximatifs effectués sur carte (notamment sur les longueurs des segments), des tableaux ont été établis permettant par le biais d’une droite de régression et d’un écart-type « e » en mètres de trouver une valeur approchée de l’état d’équilibre de chaque cours d’eau choisi.

Ces méthodes étant exposées, restaient à démontrer leur validité par des exemples significatifs les plus complexes possibles. Ils ont montré que quelles que soient les valeurs petites ou grandes des variables, l’équation réagissait correctement à de rares nuances près, nuances ayant toujours une cause déterminée d’ordre géologique ou morphologique (tectonique incluse) à rechercher. En effet, les tableaux établis pour calculer K et « e » ont prouvé par la linéarité correcte de la droite de régression que l’une ou l’autre des méthodes donnaient des résultats très corrects .

Seul le Lezert a été considéré comme en état de vrai déséquilibre comme on pouvait s’y attendre au vu de sa géologie très particulière.

Le formatage contraint de l’article n’a pas permis de présenter les applications de cette modélisation qui ont déjà été entrevues.

La valeur de K croissant de 0.3 à 1.2 le plus souvent est à mettre à l’actif d’un approfondissement plus important du lit dû à la dénivelée plus importante, à l’activité glaciaire etc... En secteur molassique, les valeurs sont systématiquement comprises entre 0.3 et 0.5.

Par la méthode M1, les « bosses » et les « creux » des profils laissent pressentir une géologie différenciée où alternent momentanément les zones en cours d’érosion et les zones palliatives en cours d’alluvionnement.

K étant donc croissant en partant du passé pour aller vers le futur par le seul creusement linéaire (par le biais de la variable ΔH surtout) il est a priori possible de reconstituer le profil complet des terrasses anciennes (dans la mesure où des lambeaux sont ici ou là conservés) et de simuler les répercussions qu’auraient des variations futures du niveau de base, des évènements tectoniques d’importance, des captures positives ou négatives etc…

D’autres applications sont en voie de recherche.

Références

Bishop P. (2007) - Long-term landscape evolution: linking tectonics and surface processes. Earth Surface Processes and Landforms, vol. 32, n° 3, p. 329-365.

Bishop P. et Goldrick G. (2000) - Geomorphological evolution of the East Australian continental margin. In : Geomorphology and global tectonics, M.A. SUMMERFIELD, édit., Édit. WILEY, Chichester (GB), p. 227-255.

Bishop P., Hoey T.B., Jansen J.D. et Lexartza I.A. (2005) - Knickpoint recession rate and catchment area: the case of uplifted rivers in eastern Scotland. Earth Surface Processes and Landform, vol. 30, n° 6, p. 767-778.

Blum M.D. et Törnqvist T. (2000) - Fluvial responses to climate and sea-level change: a review and look forward. Sedimentology, vol. 47, n° 1, p. 2-48. DOI : 10.1046/j.1365-3091.2000.00008.x

Bonnet S. (1998) - Tectonique et dynamique du relief : le socle armoricain au Pléistocène. Thèse de l'Université de Rennes I, Mémoire de Géosciences, n° 86, Rennes, 352 p.

Carretier S., Nivière B., Giamboni M. et Winter T. (2006) - Do river profiles record along-stream variations of low uplift rate? Journal of Geophysical Research, vol. 111, F 02024, 16 p.

Demoulin A. (1998) - Testing the tectonic significance of some parameters of longitudinal river profiles: the case of the Ardenne (Belgium, NW Europe), Geomorphology, vol. 24, n° 2-3, p. 189-208.

Duvall A., Kirby E. et Burbank D. (2004) - Tectonic and lithologic controls on bedrock channel profiles.Journal of Geophysical Research, vol. 109, F03002, 18 p.

Garreau J. (1979) - Fracturation et structure de la péninsule bretonne. Norois, vol. 26, n° 101, p. 6773.

Garreau J. (1985) - Néotectonique et relief en Cornouaille méridionale. Norois, vol. 32, n° 126, p. 169-184.

Goldrick G. et Bishop P. (1995) - Differentiating the roles of lithology and uplift in steepening bedrock river long profiles: an example from Southeastern Australia. Journal of Geology, vol. 103, p. 227–231.

Goldrick G. et Bishop P. (2007) - Regional analysis of bedrock stream long profiles: evaluation of Hack's SL form, and formulation and assessment of an alternative (the DS form). Earth Surface Processes and Landforms, vol. 32, n° 5, p. 649-671.

Guilcher A. (1941) - Observation sur la formation du relief da la Bretagne méridionale. Annales de Géographie, vol. 50, n° 284. p. 255-265.

Guilcher A. (1948) - Le relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine. Thèse de Doctorat d'État, Université de Rennes, 682 p.

Hack J.T. (1957) - Studies in longitudinal stream profiles in Virginia and Maryland. U.S. Geological Survey Professional Paper, n° 249-B, p. 45-97.

Hack J.T. (1973) - Stream-profile analysis and stream-gradient index. Journal of Research of the U.S. Geological Survey, vol. 1, n° 4, p. 421-429.

Holbrook J. et Schumm S.A. (1999) - Geomorphic and sedimentary response of rivers to active deformation: a brief review and critique of a tool for recognizing subtle epeirogenic deformation in modern and ancient settings. Tectonophysics, vol. 305, n° 1-3, p. 287-306.

Jansen J.D., Codilean A.T., Bishop P. et Hoey T.B. (2010) - Scale-dependence of lithological control on topography; bedrock channel geometry and catchment morphometry in western Scotland. Journal of Geology,vol. 118, n° 3, p. 223-246.

Kavage Adams R. et Spotila J.A. (2005) - The form and function of headwater streams based on field and modeling investigations in the Southern Appalachian Mountains. Earth Surface Processes and Landforms, vol. 30, n° 12, p. 1521-1546.

Keller E.A. et Pinter N. (1996) - Active tectonics. Earthquakes, uplift and landscape. Édit. PRENTICE HALL, Upper Saddle River, New-Jersey (USA), 338 p.

Kirby E. et Whipple K.X. (2012) - Expression of active tectonics in erosional landscapes. Journal of Structural Geology, vol. 44, p. 54-75.

Lague D. (2001) - Dynamique de l'érosion continentale aux grandes échelles de temps et d'espace : modélisation expérimentale, numérique et théorique. Thèse de l'Université de Rennes I, 152 p.

Lague D., Davy P. et Crave A. (2000) -Estimating Uplift Rate and Erodibility from the Area-Slope Relationship: Examples from Brittany (France) and Numerical Modelling. Physics and Chemistry of the Earth - Part A: Solid Earth and Geodesy,vol. 25, n° 6-7, p. 543-548.

Langbein W.B. (1964) - Profiles of rivers of uniform discharge. United States Geological Survey Professional Paper, n° 501-B, p. 119-122.

Larue J.P. (2004) - Les obstacles à l'encaissement des vallées supérieures : l'exemple des bassins de la Petite Creuse et du Cher supérieur (Nord Massif central, France). Géographie physique et Quaternaire, vol. 58, n° 1, p. 25-44.

Larue J.P. (2011) - Longitudinal profiles and knickzones: the example of the rivers of the Cher basin in the northern French Massif Central. Proceedings of the Geologists' Association, vol. 122, n° 1, p. 125-142.

Lenôtre N., Thierry P., Blanchin R. et Brochard G. (1999) - Current vertical movement demonstrated by comparative levelling in Brittany (northwestern France). Tectonophysics, vol. 301, n° 3, p. 333-344.

Loget N. et Van Den Driessche J. (2009) - Wave train model for knickpoint migration. Geomorphology, vol. 106, p. 376-382.

Martonne E. de (1906) - La pénéplaine et les côtes bretonnes. Annales de Géographie, tome XV, p. 213-236 et 299-328.

Menier D. (2004) - Morphologie et remplissage des vallées fossiles sud-armoricaines : apport de la stratigraphie sismique. Thèse de l'Université Rennes I, Mémoire de Géosciences, n° 110, Rennes, 202 p.

Miller J.R. (1991) - The influence of bedrock geology on knickpoint development and channel-bed degradation along downcutting streams in south-central Indiana. Journal of Geology, vol. 99, n° 4, p. 591-605.

Musset R. (1934) - La formation du réseau hydrographique de la Bretagne occidentale. Annales de Géographie, vol. 43, n° 246, p. 561-578.

Vandenberghe J. (2003) - Climate forcing of fluvial system development: an evolution of ideas. Quaternary Science Reviews, vol. 22, n° 20, p. 2053-2060.

Wobus C., Whipple K.X., Kirby E., Snyder N., Johnson J., Spyropolou K., Crosby B. et Sheehan D. (2006) - Tectonics from topography: procedures, promise, and pitfalls. In : Tectonics, climate, and landscape evolution, S.D. Willett, N. Hovius, M.T. Brandon et D.M. Fisher édit., Geological Society of America Special Paper, vol. 398